お客様情報

- 本社所在地

- 〒220-8686

神奈川県横浜市西区

高島一丁目1番1号 - 設立

- 1933年12月26日

- 資本金

- 6,058億13百万円(2025年3月末現在)

- 従業員数

- 24,413名(単独) 132,790名(連結)

取材当時の情報です

※写真:左から、日本デジタルトランスフォーメーション部 主管 中川 香織 氏、同部 夏見 慎弥 氏、同部 主担 豊田 剛平 氏

- 導入のハイライト

-

- AI駆動開発によるプロトタイプ開発のトライアルを実施

- 従来の3.5倍の開発工程の高速化、71%の効率化を実現

- 要件定義と開発スピードアップを目指してアジャイル x AI駆動開発で更なるDXの推進

「他のやらぬことを、やる」という精神、企業のDNAを継承しつつ、各種自動車の製造、販売、関連事業を幅広く展開する日産自動車株式会社(以下、日産)。経済、環境、社会の急速な変化を受け、自動車業界全体がかつてない厳しい状況にある中、同社も大きな変革期を迎えている。各種システムの開発工程に最新のAI駆動開発を取り込むという今回の試みもまた、この変革に向けた施策の一つであり、開発の迅速化や効率化を目指すものだ。AI駆動開発のトライアルとして、販売店向けシステムのPoCを実施し、確かな手ごたえを得た同社は、今、まさに本格的なAI駆動開発に向けた第一歩を踏み出そうとしている。

システム開発におけるボトルネックの解消が急務に

日本デジタルトランスフォーメーション部は、日産の業務部署としてDXを推進する組織であり、システム開発では、ユーザー(営業/販売)部署の要件を整理して情報システム部門に依頼し、調整を図るという役割を担ってきた。そこで課題となっていたのが、開発の進め方や体制におけるボトルネックの存在だった。

同部署でチームをリードする主管の中川香織氏は、「どの企業でも同じだと思いますが、従来のウォーターフォール型システム開発のプロセスでは、要件定義におけるユーザーと情報システム部門間での仕様に関する合意形成に時間が長く費やされているにも関わらず、開発を進める中で仕様変更が頻発するといった事態が発生していました」と話す。

これを開発体制面から掘り下げ、同部の夏見慎弥氏は、「システムを利用する社内のエンドユーザーが情報システム部門と直接話をする機会は限られています。そこで私達が現場の要件を“翻訳”するといった形でシステム部門に伝えて開発が進められてきましたが、やはり齟齬やロスがあり、現場が求めるシステムが出来上がってこないという状況が見られました」と説明する。さらに社内のリソースや予算の限界もあり、現場から1ヶ月後の使用開始を求められるシステムの提供が、3ヶ月、半年、1年かかってしまうという状況も発生していた。

デジタルトランス

フォーメーション部

主管 中川 香織 氏

仕様決定に多大な時間が費やされるにも関わらず、求めるシステムとの乖離が発生し、また開発自体も要求よりはるかに長期化する背景には、要件定義の段階でエンドユーザーが目にする紙ベースやPowerPointベースの確認資料では、実際の利用イメージを正しく把握することが難しいという課題があり、さらにユーザー部署とシステム部門という別組織の間での意思疎通の問題もあった。こんな中、アイディアとして浮上したのは、システム部門だけに依存することなく、現場が素早く自分達が求めるシステムを開発する内製化のアプローチだ。そして内製化の実現に向け、同部署が着目したのが「AI駆動開発」だった。

内製化された開発実現に向けたキーとなるAI駆動開発

AI駆動開発は、システム開発のプロセス全体でAIを中心にした開発を進める手法だ。単なるコーディング支援だけでなく、要件定義から、UI設計、ソフトウェア設計、コーディング、テスト、リリースに至る各工程で、AIを中心に各プロセスを回す形で開発期間を短縮し、システムのリリースタイムの高速化を図るもの。実際に活用できる新たなAI開発ツールも次々と登場している。

同部、主担の豊田剛平氏はAI駆動開発について、「部門内でのスローガンとして『朝、思いついたら、夕方、実行する』というものがあります。AIを使って効率よく、スピード感をもって開発を進めるAI駆動開発は、私達が実現したいと考えていた姿に非常に近く、すぐチャレンジすべきことだと思いました」と話す。中川氏も「AI駆動開発では、早期のプロトタイピングが可能となるため、最終的なシステムの姿に関する合意形成がより迅速かつ正確にできるのではないかなと考えました」と補足する。

こうしてAI駆動開発の導入を決めた同部だったが、実際に導入し推進するためには、経験豊富なパートナーによる外部からの支援が不可欠だ。

デジタルトランス

フォーメーション部

主担 豊田 剛平 氏

こんな中、AI駆動開発によるトライアルを提案したのがクリエーションライン株式会社(以下、クリエーションライン)だった。クリエーションラインでは、アジャイル開発支援、開発環境のモダナイゼーション、内製化支援、AI/LLM活用推進など幅広いサービスを提供しており、近年ではAI駆動開発の導入に向けた支援も行っている。数回のミーテングでクリエーションラインの知見や各種ノウハウを確認した同部は、まずはトライアル開発支援の受け入れを決定する。

Cursorなど複数のAIツールでトレーニングを実施

トライアル開発の実施に向け、クリエーションラインが提案したのは、事前のトレーニングとトライアル開発支援という2つの施策だ。トレーニングでは、Bolt.newとCursor操作のレクチャーおよびAI駆動開発の流れについて解説が行われ、トライアル開発では、ツールやエディターとして、Bolt.new、Cursor、Claude 3.7を、開発言語としてReact/Vite、Python/Fast APIを使用して実際の開発を行った。

トライアル開発で利用したAI技術

| ツール・エディター | |

|---|---|

| Bolt.new | Web画面を簡単に、素早く作れる、AI支援のフロントエンド特化型開発ツール。会話形式で作成アプリの内容を伝えるだけで、必要なプログラムを自動生成。 |

| Cursor | 開発者向けの高機能エディター。ChatGPTのような生成AIとの連携機能を備えており、コードの自動生成やリファクタリングが可能。 |

| Claude 3.7 | Anthropic社が開発した最新のAIツール。コードの補完に長けており、自然言語による指示でコードの生成が可能。 |

| 開発言語 | |

| React / Vite | Webアプリの「見た目や画面部分」を構築するためのJavaScriptライブラリ |

| Python / FastAPI | Webシステムの裏側(サーバー側)を高速かつシンプルに開発するための言語とフレームワーク。 |

トライアルの対象としてあげられたのは、販売店向けのシステムだ。同システムは、車両の写真やデータなど販促用の素材を共有し、販売店側がこれらをダウンロードしてチラシやWeb用バナーなどに活用できる仕組みで、ベンダーが提供するサービスパッケージをベースとしたもの。当然利用頻度は高く、販売店にとっても重要なシステムだが、ユーザー要望を取り込めていなかった。

「シングルサインオンができない点が大きな課題でした。提供ベンダー用のアカウントを使用する必要があり、他のシステムでシングルサインオンを体感しているユーザーにとっては、“使いにくい”システムだったのです」(夏見氏)。「サービスパッケージということで、必要以外の機能が多数搭載された、正に“Too Much”なものとなっており、ユーザーが操作する際にそのUIに馴染むことができない状況でした」(中川氏)。さらに高額なライセンス費や改変の要求が困難などの課題を抱えていた。

こうしてトライアル対象のシステムを確定した同部は、2025年5月、クリエーションラインが提供するAI駆動開発トレーニングを受講し、その後トライアル開発へと進んだ。

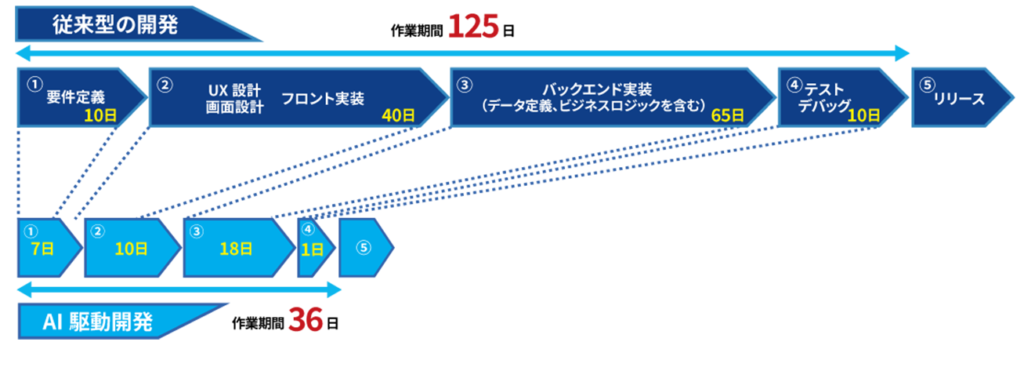

開発工程を125日から36日へ短縮。従来との比較で約3.5倍の高速化を実現

トレーニングでは、講師によるレクチャーや動画を使った学習により、AI駆動開発の流れを把握した。Bolt.newやCursorについて前提知識がなかった同部の参会者だが、高速プロトタイピングの可能性について体感することができた。

夏見氏は「AI駆動開発は日産だけでなく、日本国内でも初に近い施策であり、まだまだ推進できる人材は限られていると思います。クリエーションラインには、このように進めればいい、このツールが活用できる、こんな点で問題が起こるケースが多いです、といったAI駆動開発に関わる豊富な知見があり、それを共有してくれるため、最短のルートで学習を進めることができました」と話す。豊田氏も「打ち合わせの中でも、弊社側からの疑問に対して即答の形で回答やアドバイスがあり、極めて短い期間で解決を図れたことは非常に助かりました」と評価について言及する。さらに中川氏は、システム環境面について言及し、「AI駆動開発を行うためのシステム環境についても、クリエーションラインが提供してくれたため、弊社側での対応が不要で非常に助かりました」と強調する。

トレーニングの次に実施されたAI駆動開発トライアルプロジェクトでは、MVP(Minimum Viable Product)として、主にツールに関する基本操作の把握、一通りの業務フローの体験、技術面での難易度とコストのバランス確保といった観点から必要な29のコア機能を選定して開発が行われた。

デジタルトランス

フォーメーション部

夏見 慎弥 氏

トライアル開発について夏見氏は「当初はクリエーションラインの講師の方がプロトタイプ開発を行う横で、同じものを私も作り、困った点があれば相談の上、解決策を教えてもらうという形で開発を進めていましたが、比較的初期の段階で自分でも実装ができるという状況になり、その後はリモートでサポートを受けながら開発を進めることができました」と振り返る。この発言を裏付けるように、同トライアルプロジェクトでは、AI駆動開発の特性とも言える効率化、スピード化が発揮され、要件定義からリリースに至るまでの期間が劇的に短縮された(図1参照)。

従来の(クリエーションラインの見積りによる)開発手順で125日と想定された作業期間が、今回のAI駆動開発では36日へと短縮され、約3.5倍の高速化(71%の効率化)が実現された。特に大きな効果が見られたのは、UX設計からフロント実装までの工程で、従来の40日から10日へ、さらにバックエンド実装についても65日から18日へと大幅な期間短縮が図られた。

図1:劇的な高速化が図られたAI駆動開発による開発工程

AI駆動のプロトタイプ開発による効果

現時点でのAI駆動開発の適用範囲について夏見氏は、「IT部門以外の業務担当者でもプロトタイプの開発は十分できると思います。もちろん本番稼動に向けたバックエンドの作り込みや、AIの生成内容に関するレビュー等についてはITの知識が必要になりますが、極端に言えば、販売会社と打ち合わせをする中でプロトタイピングを行い、その場で仕様を固めていくといった対応が十分可能となります。そして成果物は正にこれまでの要件定義に該当するため、工期の短縮が可能となるのです」と述べた。実際に要件定義以降の工程でも大幅なスピード化が図られたことは今回の実績からも明らかであり、さらに今後はAIツールの進化にも期待が持てる。

今後の展望:AI駆動開発による本番システムの開発を開始

今回のトライアルプロジェクトを通じて、AI駆動開発の有効性を十分実証できた日本デジタルトランスフォーメーション部では、間もなく次のフェーズとなる本番システムの開発を開始する予定となっている。またすでに取り組みを始めているアジャイル開発のプロジェクトも計画しており、クリエーションラインもこれらの活動へ参画する予定となっている。

AI駆動開発を支えるテクノロジーは、日々、いや毎秒進化を遂げている。しかし、ただその進化を待つだけでなく、現時点での提供機能を最大限に活かし、実際の開発工程に適用していくことが重要だと日本デジタルトランスフォーメーション部は考えている。

豊田氏は、「これまでの仕事の進め方は、常に我々が戦略を考え、それを外部の様々なパートナー企業さんへ委託をして開発を行うという形でした。しかし、この形で仕事を繰り返している限り、高速でPDCAを回すことは難しいと痛感しました。戦略やプラン策定から実行までのサイクルを高速化するためには、内製化が不可欠であり、その内製化を実現する一つの手段としてAI駆動開発が非常に有効となることが、今回のプロジェクトで実証されたと思います」と強調する。

最後に中川氏は、今後、同様のAI駆動開発プロジェクトの試行を考えている方々へのメッセージとして、次のように述べて今回のインタビューを終えた。

「実際にやってみなければ、AI駆動開発の凄さは分からないと思います。あまり大きなプロジェクトではなく、今回の私達のような自分達で扱える範囲、規模のシステムをターゲットに、CursorなどのAI開発ツールを試してみれば、“これは使える!”という気づきが必ずあるはずです。AI駆動開発の社内導入にあたっては、何よりもまずやってみること、つまり“体感”することが重要なのです」。