スクラムフェス金沢に初参加しました。

はじめに

こんにちは!普段はプラットフォームエンジニアリングに関する支援を行っているしばたです。スクラムフェスへの参加が初めてだったのでブログにしてみました。私はDevOpsDaysTokyoやアジャイルジャパン北陸サテライトなどには参加したことがありましたが、スクラムフェスになるとどんな雰囲気なんだろうとドキドキしながら金沢に乗り込みました。

参加にあたって、予め立てていた目標は3つでした。

- 普段の業務にすぐ生かせるヒントを持ち帰る

- 予想もしてなかった学び

- いろんな人に顔と名前を覚えてもらうぞ!

この目標を持ちながら参加したセッションを振り返っていきます。

クリエーションライン

弊社はスクラムフェス金沢のゴールドスポンサーとして参加もしていました。

スポンサーブースではAI駆動開発でペアプロしながら、参加者の方々と交流していました。Claude CodeやBold.newなどを使いながら普段どのように開発しているかであったり、AIの活用について花を咲かせていました。参加者と直接交流できる機会は楽しかったです。

スポンサーセッションでは、新卒研修とAIをテーマに弊社富山事業所所長の池田が発表しました。

AIの導入が効果的なフェーズを社内でどう定義しているか、そして新卒研修のどの場面でAIを取り入れるべきか、試行錯誤しているリアルな話に、共感してくださる方がたくさんいらっしゃったように見えました。

ESM Okajimaさんの「初めてのプロダクトオーナー:エンジニア出身者が挑む、価値最大化への挑戦と学び」

最初に私が聞いたのはESM(永和システムマネジメント)Okajimaさんのセッションでした。

私たちのような受託開発の会社がスクラムを行うとき、POはお客さんにお願いすることが多いです。そのため、ESMさんでサービス開発を行うという話はテーマから興味深かったです。

まず、Okajimaさんたちのチームは立ち上げてから自律性や見積もりの精度、開発速度向上など開発チームを育てていく取り組みをしていました。スクラムを進めていく中でどのように現状を認識して改善したかが伝わってきました。

特に印象的だったのは、ユーザーへの価値提供という話題でした。アプリの用語を変更したり、ユーザーの登録フローをシンプルにしたときに、ユーザーの登録率が大きく伸びたそうです!スクラムは少しづつ改善していくことで価値を上げていけることを非常によく示していました。

この話を聞いて、私はアプリを実際に使ってもらわないと見えてこないことってあるよな、と実感しました。あと、最終的にプロダクトが目指す最大の価値はどのようなところにあるのかも気になりました。

一日目の懇親会

一日目の懇親会は普段からスクラムフェスに参加されている方にお話しを伺うことができて、とても最高な会でした。

話した方には大企業でアジャイルを推進されている方が多く、どうやって組織を変革していくかという経験談を聞くことができました。ウォーターフォールのプロジェクトにXPの手法を取り入れたり、組織の上層部をどう巻き込んでいくかの学びが多かったです。

また、話の中でスクラムフェス初心者がフェスを楽しむコツについて聞いてみました。ベテランの方々が教えてくれたコツは「普段考えているもやもやとか悩みを打ち明けてみること」。私の悩みはまとまってなかったのですが、打ち明けてみました。皆さんからは「やってみたらいいよ」と。普段とは違った視点の助言をもらえたので、それだけでも参加してよかったと思いました。

あと、「スクラムフェスで発表する内容ってどうやって考えているんですか?」と聞いてみたら、「昨日の自分が知りたかったことをメモして、それを隣の人に話してみるといいよ」と教えてもらいました。なんとなく、発表の道のりが見えてきました。

Hondaさんの「石川県のとある企業が変革し続けていく話」

Hondaさんの講演では石川県のある企業がどのようにいわゆるDXを進めたかについて、協力会社の立場からの分析を行った発表でした。

DXの内容としては、十数年のスパンでの社内やお客さん向けの業務におけるペーパーレス化。hondaさんの分析では戦略を実現するための戦術を連続性をもって打ち出し、社内で働く人が文化をはぐくみながら戦略にコミットし続けることが重要だったという話でした。

その企業の成功の裏に戦略や戦術の飛躍があるわけではなく、確実に成果を積み上げて行った結果であったということが印象的でした。ただし、一貫した取り組みを行うための姿勢や規律が必要だったということにも気づけました。

Sugiharaさんの「上長や社内ステークホルダーに対する解像度を上げて より良い補完関係を築く方法」

Sugiharaさんの講演では「仕事で成果を出すには『組織の2階層上の人の頭』でやるといい」という話が印象的でした。

共感マップを作りながら上長の理解を深めたり、適切に意見を伝えるためにアサーションを使ったりと、まずは現状を適切に可視化することが重要なんだと理解しました。

Sugiharaさんの発表中、話される言葉の一つ一つが無駄がなく100%伝わるように話されていることを感じました。

私の普段の仕事にも成果を上げるためにアサーションや共感マップを持ち込んでみたいと思いました。実践あるのみですね。

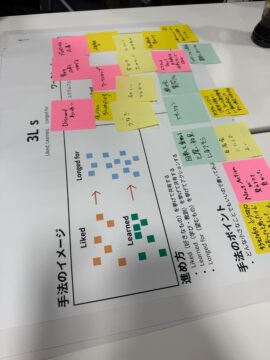

nambuさん、Moriさんの『「ふりかえり手法を試そう!」で始めるギャザリング体験~初めましての人あつまれ!~』

振り返り手法を短時間で試しながら、いろんな振り返り手法をギュッと短時間で体験できました。私がやったのはGood and New系、帽子をかぶり分けるシックスハット系、KPT系の3種類でした。

体験した中で好きだった手法は3Lsでした。KPTに似てましたが、Like(好きなもの)、Learned(学び)、Longed for(望むもの)について振り返りました。特にLonged forという問いは本質的な問題に立ち返ることができるという意味で新鮮でした。

複数の振り返り手法を試して感じたことは、どのような問いを立てるかによってその場の見え方が変わることでした。KPTがポピュラーな手法ではありますが、振り返るべき何か見えている場合は他の手法も柔軟に試せると効果的だと学びました。

Murookaさん、Isozakiさんの「チームのギクシャク、システムコーチングで体験してみよう!」

システムコーチング自体まったく知らない状態での参加でした。

私の中では、システムコーチングはシステム(2人以上の関係性)に対するコーチングで、相互の関係性に焦点を当てて空気のように見えない関係性を可視化するツールと認識しました。

ワークショップでは、架空のプロジェクトでPO、エンジニア、サポートの役割をみんなで演じてみて、それぞれの立場から何を感じるかを体験しました。そうすると、自分の役割から見た視点と、他の役割から見た視点が全然違うことに気づきました。実際に体験することで、システムの関係性に気づくことができたと思います。本当はこれを何日かかけてやると、システム自体が変わっていくそうです。

他人の視座に近い考えや感情を得ることができる不思議な体験でした。

二日目の懇親会

懇親会では、残念ながら参加できなかった傾聴のワークショップについて中さんに直接話を伺うことができました。問題解決の一つのツールとしての傾聴を用語や会話の実演で教えていただき、新たな認知の眼鏡を得られました。

共感と共鳴、同情を意識的に使い分けたことがなかったのですが、実演を通して自身の概念と紐づけることができました。

傾聴のワークショップはぜひ社内でも行いたいなと考えてます。

その後、4次会まで参加して気づいたときには朝になっていました。ハードな一日でしたが、その分得られた学びも多かったと思います。最高のイベントでした。

まとめ

最初に立てていた目標はおおむね達成できたと思います。

スクラムフェス金沢に参加したことで、思いもよらない学びを多く得ることができました。また参加したいです。