2025年度新卒採用者 スクラムフェス金沢初参加!

こんにちは!

クリエーションラインの2025年度新卒のゆーたです。

今回初のスポンサーイベントである「スクラムフェス金沢」に参加をすることができました。

スクラムについては、研修のPBLにて絶賛勉強中の自分が、スクラムフェス金沢に参加してよかったと感じたセッション、その学びを共有します。

実体で伝えるとは

まずは飯島さんのセッションである「実体」で築く共通認識: 開発現場のコミュニケーション最適化を聞きました。

そもそも実体とは

言葉を介さずに共通理解を得られるもの

飯島さんの会社の例では、外国の方とお仕事をされる中で、言語の壁を超える「見て伝わるもの」を意識されているとのことでした。

認識のずれ

- 実体があれば全員に伝わるわけではない

知識やスキルは人それぞれ。実体だけで完璧に伝わるとは限らない。

- 言葉の補足も不十分なケースが多い

気づかないまま実体+言葉で説明しても、後半の議論で抽象的・曖昧なまま進行してしまいがち。

実体を活用するには

「プロジェクトでのその人の役割」や「その場の目的」によって、見せる実体を変える。

以下、セッションで紹介された事例です。

- UI/UXの共有→プロトタイプを使用

例えば、「使いやすい」という抽象的な表現では、人によって解釈が異なります。実際に具体的な操作感やデザインを「見て」「触って」もらうことが最も効果的だと教わりました。

- 開発チーム内でのコミュニケーション→コードベース

開発における大事なことは、認識のずれによるコーディングの手戻りをなくすことです。機能の仕様や実装方法について議論する際は、該当するファイルや、コードの一部分を見て具体的な共有を行うことが大事です。

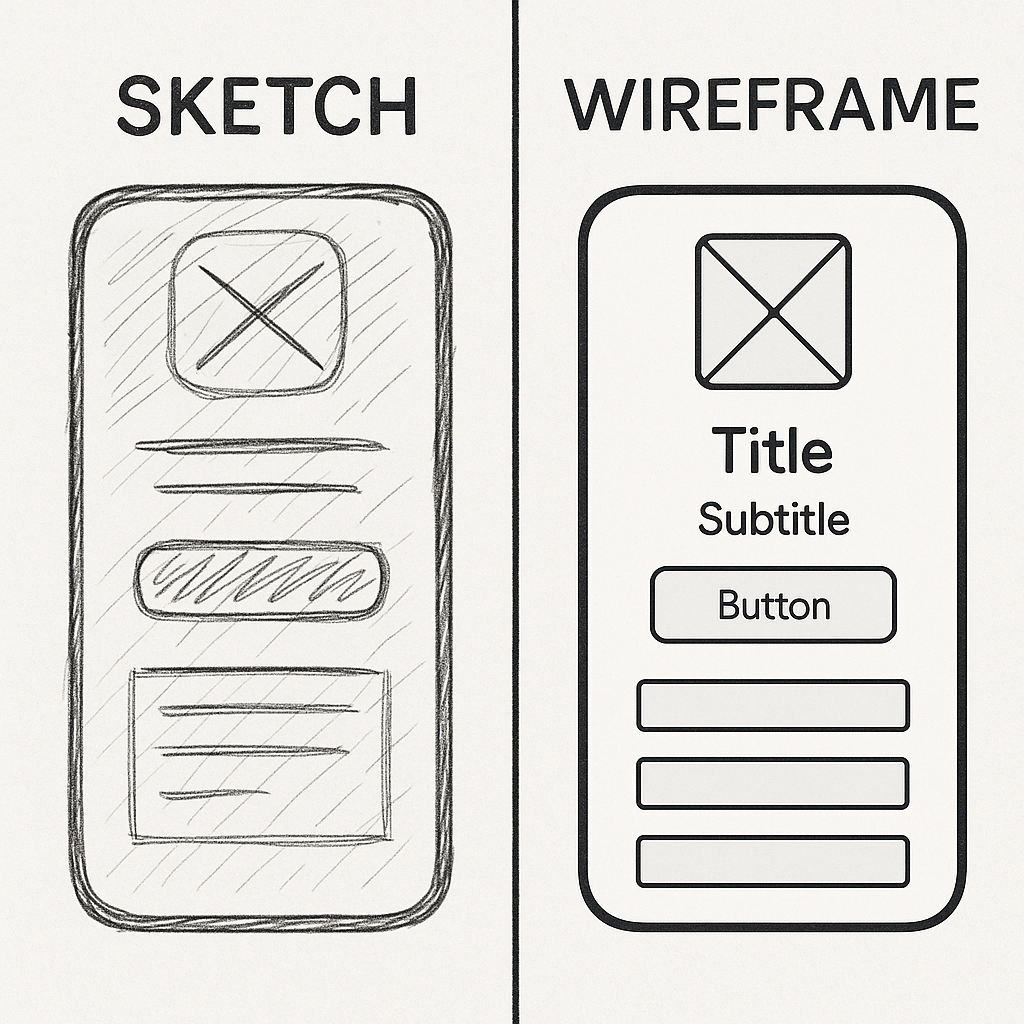

- デザイン案の初期段階→スケッチとワイヤーフレームの使い分け

ともに効率的にアイデアを具現化するために使用します。

参加した時点では自分自身恥ずかしながら、2つの違いが明確にわかっていなかったので、以下に共有します。

- スケッチ: アイデア出しの初期段階や、大まかなレイアウトを検討する際に適しています。自由な発想を妨げず、素早く多様な案を試すことができます。

- ワイヤーフレーム: UIの構造や要素の配置、情報の流れなどを明確にする際に用います。機能性やユーザーフローに焦点を当て、具体的なUIコンポーネントを配置することで、開発者との認識合わせにも役立ちます。

- デイリースクラム→簡潔に共有できるもの

デイリースクラムは、チームの進捗状況を共有し、課題を明らかにするための重要な場です。各メンバーは、自身の進捗状況、次に何をするか、抱えている課題を簡潔に共有することに集中すべきです。

もし、コードの詳細な説明や複雑な技術的な議論が必要な場合は、

- 別途時間を設ける

- Slackなどの非同期で共有できるツールを活用する

疑問とその解釈

このセッションを聞いた時、疑問として、

「デザイン案の初期段階でもプロトタイプを開発し、使用するのはどうなのか」

というものがありました。

その経験からおよそ1か月で得た学びで、その疑問への自分なりの学びとその解釈を最後に共有します。プロトタイプがあっという間に開発できるAI時代ということもあり、それを加味して表すと、

デザイン案の初期段階は、AIが正確にプロトタイプを作成できる「よいプロンプト」を書ける段階ではない

こう解釈しています。

- AIに投げるプロンプトをお客様のご要望をもとに「0」から書くには準備が必要

- 0から1にするため、スケッチとワイヤーフレームを使用する

GROWモデル

次は内藤さんのセッションであるGROWモデルで悩みを構造的に理解しよう! ― スムーズな会話で、よりよい関係性へ ―を聞きました。

このセッションではスクラムマスターにとって重要な「短時間で要点をまとめるスキル」についてお話しいただきました。

- 対話をするときのポイント

- 相手が何を話しているかをおうむ返しで確認するだけでは不十分

- 説明と実体験を織り交ぜて、信頼性を高める

事実ベースで伝える重要性

チームメンバーやステークホルダーとの間で持っている情報量や専門知識にギャップがある場合、スクラムマスターは自分の解釈や推測(=恣意的な意見)ではなく、検証可能な「事実」をベースに伝えることが重要、という意味です。

いやーこれが難しい。参考までに違いを共有します。

- 事実:ログやデータ、発言の記録など、客観的に示せる情報

- 恣意的なこと:自分の好み・印象・曖昧な推論に基づく発言

これを実践するために今回のセッションでは、

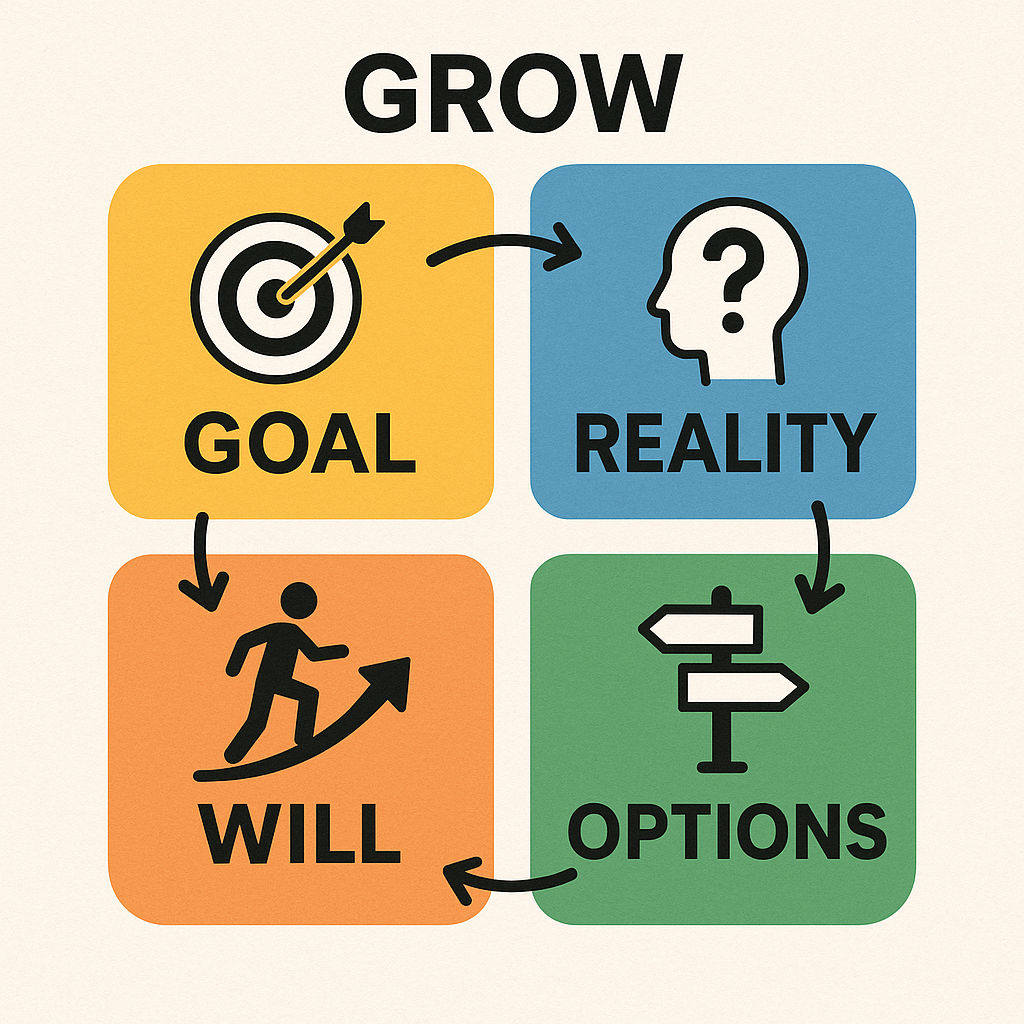

対話で役立つフレームワークであるGROWモデル

について教えていただきました。以下にそれを共有します!

Goal(目標)

最初に、もし実現したら最高だと思える具体的な目標を設定します。これは、漠然とした願望ではなく、達成可能な、かつ刺激的なゴールであるべきです。

Real(現状)

次に、現状を正確に把握します。これが正確ではないと現状認識が甘い場合があります。客観的な事実に基づいて、目標と現状のギャップを明確にすることが重要です。

Option(選択肢)

目標と現状のギャップを埋めるための具体的な選択肢を洗い出します。この際、「今何を感じているか?」という感情面も考慮に入れることで、より現実的で実行可能な選択肢が見つかりやすくなります。

Will(意思)

最後に、洗い出した選択肢の中から、最も効果的な対策を決定します。複数の対策を列挙するのも良い方法です。もし選択肢から決めにくいと思った方は、提案ばかりをしていたも大丈夫だそうです。

大事なポイントは対話を通じた行動選択!

実体験

今回GROWモデルについてまとめた理由としては、研修のPBLで「アジャイルのカタ」というよく似たフレームワークを使用したためです。

ちなみにアジャイルのカタについては、チーム・プロジェクト単位を対象としたフレームワークです。

実際に

- PBLの終わりにどういう姿になりたいか(Goal)

- 現在の自分たちの現状・問題点には何か(Real)

- その解決に向けた選択肢の列挙(Option)

- それぞれ納得する問題解決方法(Will)

上記に沿って、レトロスペクティブの場で話し合いを行いました。

感想としては、

- 開発者目線では知らずにいたプロジェクトメンバーの思いを知った

- 複数ある選択肢それぞれについて、自分たちの思いを議論できた

というように短時間で効果的な話し合いの場を作り上げることができました。

感想

参加して一番よかったことは、普段スクラムマスターをやられている方々が、どのようなことを思ってスクラムイベントに参加されているのかを、ほんのちょっとだけ知ることができたことです。

また自分は入社して初のイベントということで多少身構えていましたが、その後の懇親会も含め、新卒の自分でも発言のしやすい温かいコミュニティでした。お会いした皆さんありがとうございました!

今回ブログにまとめたものは、スクラムフェス金沢のほんの一部にすぎず、たくさんの貴重な経験をさせていただきました。このような学びを得るためにまたイベント参加しようと思います!