AI活用でテックブログの執筆ハードルを解消!自社の情報発信文化を育む挑戦

はじめに

これはどの業種・企業においても言えることですが、変化の激しいIT業界では特に、日頃から情報発信の重要性を感じます。私たちクリエーションラインの技術力や専門性を高め、信頼性やブランドイメージを向上させるためには、社員一人ひとりが積極的に情報を発信していくことが大切ですし、情報発信は、優秀な人材の獲得やお客さまとの接点の創出・関係構築にもつながる重要な行動であると言えます。

こうした背景から、弊社でもFY2025の事業目標では「情報発信の文化づくり」が目標の一つとして掲げられ、全社員が半期に1回以上情報発信を行うことがKPIとして設定されていたりします。しかし、ブログ執筆には一定のハードルがあると感じている社員も少なくありませんでした。(私自身もそうでした)

そこで、「AIを使って記事の下書きを作成できれば、今までブログを書いていない人でも、かなりハードルが下がるのではないか」と考え、この課題を解決するための取り組みを始めました。この記事では、その取り組みの全貌と、AIを活用した情報発信の未来についてご紹介します。

AIブログ執筆支援ツールの概要と活用

今回、ブログ執筆支援の核として活用したのは、NotebookLMなどのAIツールです。これらのツールは、情報ソースとして与えられたドキュメントを基に、ブログ記事のドラフトを生成する能力を持っています。

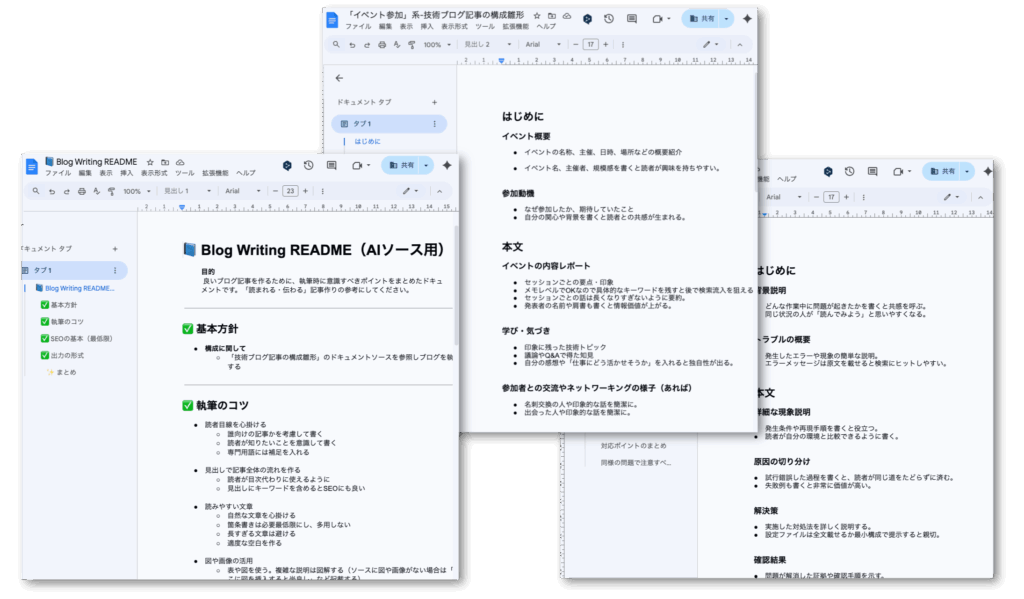

具体的には、以下の3つのファイルを情報ソースとして用意し、AIに提供します。

- Blog Writing README:良いブログ記事を作成するための基本的な方針や執筆のコツ、SEOの基本がまとめたドキュメント。

- テーマに沿ったテンプレート:今回の取り組みで作成した、目的別の技術ブログ記事構成雛形ドキュメント。

- 作業メモ:実際にあった出来事や、試したこと、感想などを書き留めたメモ。

これらのファイルをAIに読み込ませた上で、「ガイドをもとにブログ記事を生成してください」といった指示(プロンプト)を入力することで、ブログ記事のアウトラインや下書きが生成されます。このプロセスによって、ゼロから文章を書き始める負担が大幅に軽減されて、執筆へのハードルが下がることが最終的な狙いです。

ブログ執筆啓発活動、やってみた

このAI活用によるブログ執筆支援の取り組みを社内に広めるべく、以下のステップで啓発活動を実施しました。

1. 準備とツールの整備

まず、AIに読み込ませるための「Blog Writing README」と、ブログの目的ごとに最適な構成を示す「各種ブログ記事のテンプレートDocs」を整備しました。

特に、READMEには読者目線を意識した文章作成のコツ、見出しでの流れ作り、図や画像の活用、オリジナリティの出し方など、「読まれる・伝わる」記事作りのポイントを盛り込みました。

各種ブログ記事のテンプレートは、「やってみた」系、「イベント参加」系、「新技術紹介」系、「トラブルシュート」系など、13種類を用意し多様なテーマに対応できるようにしました。

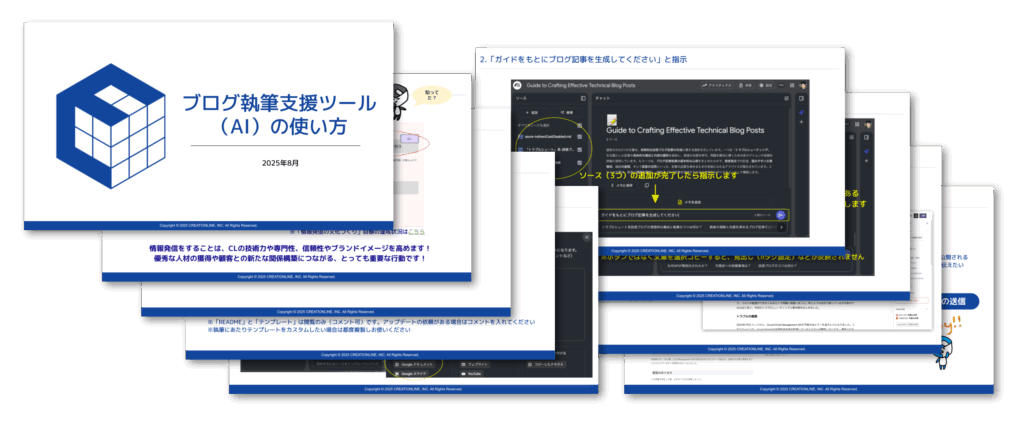

次に、AIツール(今回は主にNotebookLM)の具体的な利用方法を説明する「ブログ執筆支援ツール(AI)使い方詳細」スライドを作成し、誰もが迷わずにツールを使い始められるようガイドを用意しました 。

2. 社内共有の実施

用意した資料を基に、全社員が参加するミーティング「Weekly朝会」でこの取り組みを共有し、デモンストレーションを実施。このセッションでは、AIを使って実際にブログ記事の下書きを生成する様子を実演し、その簡単さや効果を視覚的に伝えました。

具体的なAIツールの利用手順は以下の通りです。

- 情報ソースの追加:NotebookLMに「Blog Writing README」「書きたい記事に当てはまるテンプレート」「作業メモ」の3ファイルをアップロードします。

- 記事生成の指示:「ガイドをもとにブログ記事を生成してください」といったプロンプトを入力し、AIにアウトラインや下書きの生成を指示します。

- 下書きの確認と修正:AIが生成した文章を確認し、必要に応じて文章の追記、修正、キャプチャ画像などの追加を行います。この際、生成された文章を単にコピーするのではなく、適宜修正を加え、自分の言葉でオリジナリティを出すことが大切です。

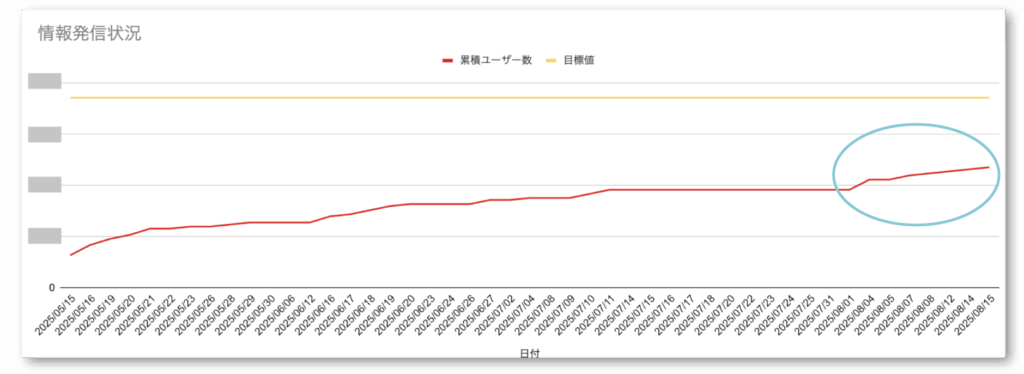

- 記事の完成と公開:最終的な記事を完成させ、WordPressなどのブログプラットフォームに貼り付けて公開します。公開後には、情報発信の文化作りフォームへの送信(社内での情報発信状況の可視化)も促しています。

成果と考察

この啓発活動の結果として、AIツールを活用してブログ執筆を行う社員が増え、実際に公開されるブログ記事の数が増加しました。(もちろん他の要因もあります)

これは、AIが「書き出し時のゼロからの思考コスト」を大幅に削減し、社員が「何を書くか」ではなく「どう伝えるか」に集中できるようになったためだと考えています。

特に、以下のような点が成功要因として挙げられます。

- 執筆ハードルの低減:AIが下書きを作成することで、ブログ執筆に対する心理的なハードルが大きく下がる。

- 標準化された構成:用途別のテンプレートは、記事の構成に悩む時間を減らし、質の高い記事を効率的に書くための指針となる。

- 実践的なガイドライン:「Blog Writing README」は、SEOの基本や読みやすい文章の書き方など、実践的なポイントを盛り込んだことで、記事の品質向上に貢献した。

この取り組みは、単にブログ記事の数を増やすだけでなく、社内での情報共有の活性化、技術力の可視化、そして「情報発信の文化」を醸成するための重要な一歩となります。

課題

一方で、運用していく中で課題も浮かんできました。

ブログの魅力の一つは書き手の人格や経験が伝わることですが、AI生成では人間味(温かみ)のある文章が作りにくくなりますし、AIは既存の大量のテキストから学習しているため、似たような表現や内容になりやすく、個人的な体験や独自の視点が反映されにくくなります。

その為、「作業メモ」の充実や、プロンプトの工夫などはもちろんのこと、生成された記事をしっかり「自分のもの」にする努力は必要になってきます。

まとめ

今回のブログ執筆啓発活動は、AIを活用した執筆支援ツールと、それに合わせたテンプレートやガイドラインの整備を行うことで、社員のブログ執筆へのハードルを劇的に下げ、情報発信文化を大きく前進させる可能性を示してくれたと思います。

情報発信は、自社の技術力やブランドイメージを高め、ビジネス成長に貢献する重要な要素です。今後は、より多くの社員が自身の知識や経験を積極的に発信できるよう支援を続け、このツールの使用者からのフィードバックを基に、テンプレートやツールの改善を行い、情報発信の質と量をさらに高めていけたらと思います。

これからも、社員一人ひとりの情報発信が、自社の成長を力強く後押ししてくれることを期待しています!

※このブログは今回ご紹介した「AIブログ執筆支援ツール」を活用して執筆しました