アジャイルのカタの認定研修:Agile Kata Proを受けてきたお話

「xxxを受けてきたお話」シリーズ第3段。シリーズと言いながら、前回のProKanban.org認定資格のブログから、結構時間空いてますね。

今回は、2025年5月22, 23日に、日本語での初回研修となったAgile Kata Proの認定研修・試験について、どこよりも早く紹介ブログをお届けします。

研修の概要

Agile Kata Pro研修は、アジャイルの推進や導入を考えているリーダー・意思決定者の立場の人が一番関心がある層だと思います。1日コースや対面形式もあるようですが、今回の研修は半日x2日間でオンラインで実施されました。その他の概要については、認定研修の公式ポータルを参照してください。

受講対象者

- よりよいやり方や、代替となるやり方を模索しているアジャイルチームで(スクラムやカンバンなどを)実践している方全般

- アジャイルコーチ、スクラムマスター、プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー、チェンジエージェントで、チームや組織にアジャイルのカタを導入することに関心のある方

- ビジネスアジリティとアジャイル文化の改善に関心のあるリーダー層の方

- ビジネスアジリティを向上させるためのパターンを学ぶことに関心のあるビジネスリーダーの方

個人的には、まずは各種ドキュメントを見つつ、どこで使えそうかをイメージしながら実践してみるのが手っ取り早そうと感じました。その活動の中で、より深く理解したくなったタイミングで研修を受けると、学習効果が高くなりそうと感じています。

(そういう意味では、ちょうどスクラムマスター研修の位置付けにも近いかな。スクラムマスター研修も、実践していない状態で受けるよりは、少しでも実践した上で研修を受講した方が効果が高いと思っているからです)

研修に期待していたこと

私が研修に期待していたことは、大きく以下の2点です。

- 今まで学んできたり実践してきたことを、研修という機会に体系的に理解しておきたい

- アジャイルのカタを広めていく際にも、体系的に理解しておくと効果的にできそう

【Agile Kata Series】ブログを出しているように、私はある程度アジャイルのカタが頭に入っている状態で受講しました。その上で、今まで学んできたことを復習できたのは、いい機会となりました。

また、今回の研修を踏まえて、アジャイルのカタをより広めていく準備が整ったかと思っています(このブログでの紹介も、広める活動の一種と言えますね)

認定試験の所感

この研修では、認定試験の受講資格も一緒についてきます。実際に試験を受けてみての所感は、以下の通りです。

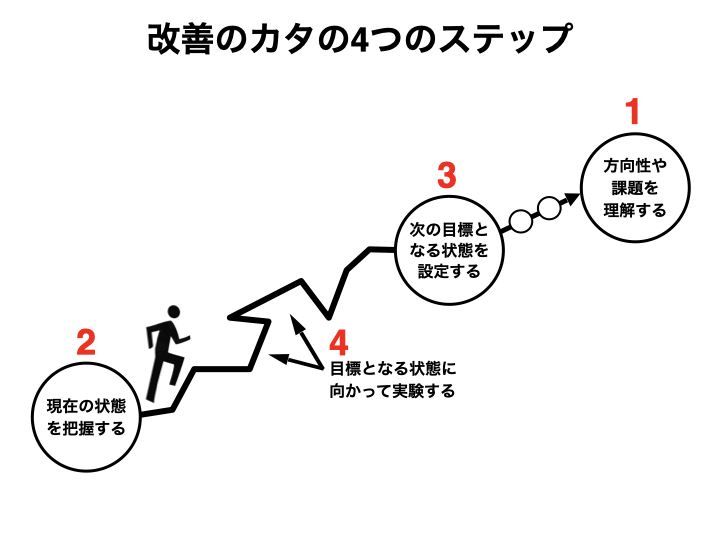

改善のカタを押さえておこう

改善のカタは、アジャイルのカタの中心となる要素です。私が受けたときも改善のカタに関する設問は多かった気がしますし、試験に合格するしないはさておいても、アジャイルのカタの理解を深めるために重要な箇所です。まずはここをしっかり押さえましょう。

試験合格の道筋も、アジャイルのカタ(改善のカタ)に沿って進めてみよう

アジャイルのカタは、「アジャイルを継続的に改善するための共通パターン」です。ということは、試験合格の道筋にも利用できます!

改善のカタの4つのステップに、当てはめてみましょう。大事なのは、「ステップ2:現在の状態を把握する」ですね。現状把握はつい疎かにしがちですが、現状把握がないとどこまで目標に向かって実験すればいいかを見失ってしまいます。

- ステップ1:正答率80%以上で、認定試験に合格する!

- ステップ2:受験可能回数は3回分与えられているので、1回受けてみて現在の状態を把握する

- ステップ3:次の目標となる状態の正答率を設定する

- ステップ1と同様、正答率80%以上をそのまま目標とするのもあり

- ステップ4:試験を受けてみた感触から、下記にあげた参考資料などで学習する

- Agile Kata Pro研修資料(研修受講者のみ)

- アジャイルのカタ 日本公式ポータル

- アジャイルのカタ | サーバントワークス株式会社

- 【Agile Kata Series】ブログ | クリエーションライン Tech Blog

- Agile Kataをはじめとした各種書籍 など

日本語での試験受講の勘所を押さえておこう

研修は日本語で提供されていますが、試験は英語のみの提供となっています。ただ、ブラウザの機械翻訳も利用できますので、そこまで身構えなくても構いません。

公式ポータルから提供されている認定試験の注意事項と翻訳についてを確認しておきましょう。また、同じ試験プラットフォームを利用している、Scrum.orgのOpen Assessmentsで言語切り替えを試しておくのも効果的です。

機械翻訳で意味が通じにくい文章は、言語を原文に戻して確認します。特に、改善のカタに特有の言葉は、日本語だけ見ても意味が分かりづらいこともあるので、押さえておきましょう。

- Challenge → 課題(チャレンジと呼ばれることも)

- Target Condition → 目標となる状態(ターゲット状態と呼ばれることも)

- Current Condition → 現在の状態

- Experiment → 実験、など

試験時間は30分です。設問が30問なので、単純計算で1問1分。ですが、言語の切り替えながら確認していると、意外と時間がかかります。その意味でも、ある程度の用語の把握と、言語切替のリハーサルはしておくと安心できると思います。

研修での学び:トヨタのカタ / アジャイルのカタにおける改善のカタ

(ここは、少しマニアックな内容なので、読み飛ばしても構いません)

一番は、「トヨタのカタとアジャイルのカタで、改善のカタの適用範囲や位置づけが微妙に違う」ということでしょうか。もちろん、4つのステップは基本的に同じなのですが、そこで取り扱う課題などの性質が異なってくるというところです。

書籍などで学んでる際に薄々感じていたところを、講義中で聞けたり、空き時間で講師の方と話したりしながら改めて実感できました。

トヨタのカタ:煩雑〜明確な領域を想定

トヨタのカタは、もともと製造業から来ているので、対象とする範囲も明確系から煩雑系を扱っています。そういう背景から、ゴール(課題や目標となる状態)も、反復的で安定している製造プロセスの数十秒〜数分をいかに短縮するか、というサンプルが多くあがっていました。

ただ、普段私が主担当としているソフトウェア開発業務においては、少しこれだと想像しづらい・適用しづらいなあと感じていたのですよね。

アジャイルのカタ:複雑〜煩雑な領域を想定

アジャイルのカタでは、複雑系から煩雑系を想定しており、製造プロセスほど作業内容が安定していない領域も対象としています。【Agile Kata Series】Part 1 : アジャイルのカタの概要のユースケースでも上げているように、チームのレトロスペクティブとして使うこともできますし、ソフトウェア開発とは少し離れたビジネス部門でも利用できる、アジャイルな組織変革のプロセスとしても利用できます。

改善のカタの力を活かしながらも、アジャイルの各領域に適用できる。このちょうどいい塩梅がいいなと改めて感じました(下記スライドは、以前別の場所でのLTの1ページです)

なお、適用範囲が広がったことにより、ステップ1~3の計画フェーズがより重要になったと感じています。「製造プロセスの時間を短縮する」といった比較的シンプルなゴールだけでなく、「ビジネスアジリティや組織変革といった、複雑な領域における効果的なゴール設定」が必要となったからです。

今日は、出来立てほやほやのAgile Kata Pro研修について紹介しました。

私も研修後すぐに認定試験を受けて、(講師に続いて)日本で2番目の資格取得者となりました!本ブログ執筆時点で、他の方も数名資格を取得できているようです。

記事中でも触れたように、この認定研修・資格を通じて、アジャイルのカタ(や、カタをベースにしているEBM)が少しでも広まっていけるといいなと思っています。また、このブログがその活動の一環になることを願っています。

EBMについて興味関心があり、

ご相談があれば以下よりお問い合わせください