スクラムフェス仙台2025で登壇しました

こんにちは!Agile CoEの伊藤いづみ、通称いづいづです!

8/29,30の2日間で開催されたスクラムフェス仙台2025に参加してきました。私は 「ゾウがいるゾウ!"伝えにくいけれど大事なこと"を伝える勇気」というタイトルで発表をしてきました。

イベントが大変盛り上がったので書きたいことがたくさんあるのですが、今回はその中でも

- キーノートの感想

- 自分の発表について

- 外部登壇に向けた資料作りや事前準備のコツ

の3つに観点を絞ってレポートをします。

キーノート:クラブの変化・世間の変化、これからの課題

キーノートは株式会社モンテディオ山形代表取締役社長の相田健太郎さんです。

私は実はあまりサッカーを見ることがない人間で、スタジアムに行って観戦することもありません。また、サッカーを見ることがあってもそれは単にスポーツとして楽しむだけで、その裏側の経営まで想像することはありませんでした。

このセッションでは「モンテディオ山形」をプロサッカーチームとしてではなく、ひとつの「株式会社モンテディオ山形」という会社としてどのように運営されているかという話でした。

スポーツチームを運営する会社にはどのような課題があり、どのような意思決定が行われ、どのように改善されていくのかを聞けたのがとても興味深かったです。

一例として、「来場者全員にグッズを配る」といった施策も、「このタイミングでこうしたサービスを提供することで、こうした効果を見込める」という計画のもとに行われているとのことでした。改めて聞くと会社としては当然のように思えますが、普段サッカー観戦をひとつのエンターテイメントとして楽しむだけの自分にとっては、スポーツの表側と裏側がつながった感覚がありました。

自分のセッション:ゾウがいるゾウ!"伝えにくいけれど大事なこと"を伝える勇気

発表資料はこちらです

今回は「放置しておくと大きな問題に発展することがわかっているのに、誰もそれに触れない状況から、どうやって状況を改善していくか」を発表のテーマとしました。

これを選んだ背景として、私自身が現場で「大きな問題ほど言いにくい」という葛藤を何度も経験したことがあります。勇気を出して切り込んだ時にうまくいく場合もあれば、逆に摩擦や抵抗に遭ってしまう場合もありました。なぜそうなるのかを整理し、再現性を持って語れるようにしたい――そんな思いでこの発表を準備しました。

発表資料では、

- 大きな問題が起きている現場に切り込むための勇気

- 対立ではなく「対話」に導くための工夫

の2つに焦点を当てて、自分の経験を踏まえてお話しました。

勇気を持って問題提起することは問題解決への第一歩であり、問題解決のためにはそこにいる誰もが問題解決のために対話を重ねることが大切です。今回の登壇を通して、自分自身が日頃から大切にしていることを改めて言語化できたと感じており、n=1の体験を再現性のある形で共有できたと思います。

スクラムフェス仙台の後、社内に向けても自分のセッションを再演したのですが、その後少しおもしろいことが社内で起きています。

大きな問題に誰も触れないような状況のことを「あれ、これってゾウいるね?」のように表現する人が出てきました。重くならない感じで起きている状況に切り込めるので良い使い方だなぁと思います!

外部登壇に向けた資料作りや事前準備のコツ

今後外部登壇に挑戦してみたい方に向けて資料作りや準備で気をつけていることを紹介します。私の場合は主に3点あります。

- 最初にアウトラインや起承転結をしっかりと固める

- AIと壁打ちしながら細かい違和感を解消する

- 事前練習でフィードバックをもらう

アウトラインや起承転結など骨格を固める

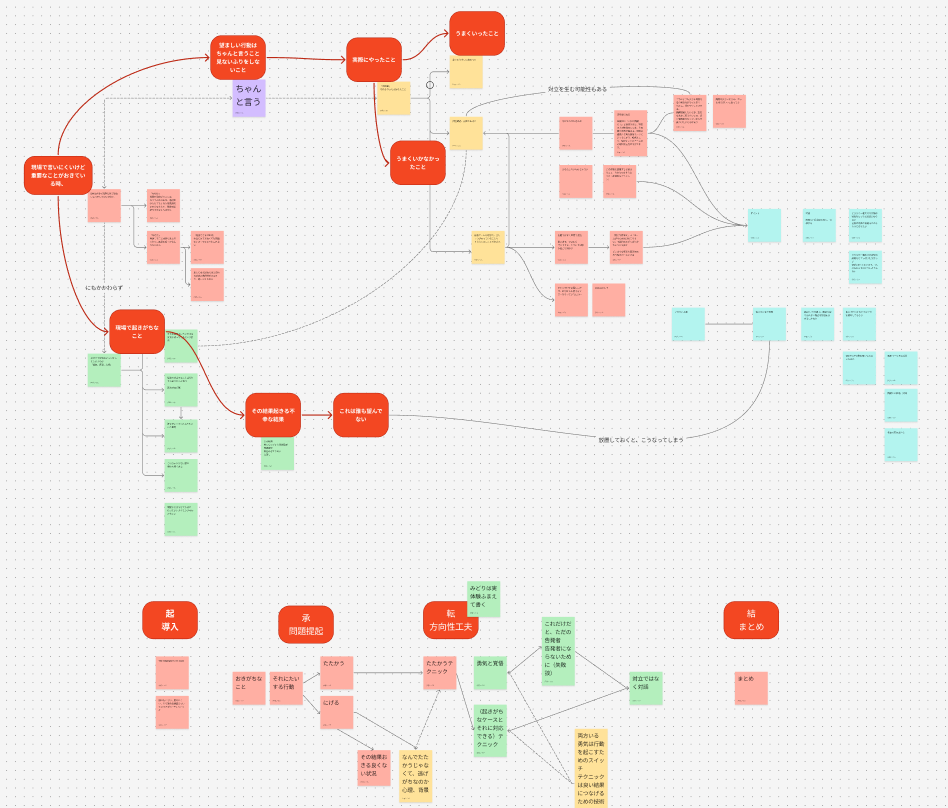

最初にやるのは、Figjamを使って話したいと思っている断片通しがつながるかどうかや、起承転結などアウトラインを固めることです。最初にこれをやっておくことでセッションのはじめからおわりまで自然な動線をつくることができ、伝えたいことが伝えられる資料になります。

AIと壁打ちしながら細かい違和感を解消する

骨格ができて資料を作っていくと「なにかしっくりこない」「ちょっと自信がない」「もっとよい表現がありそう」と感じるところがでてきます。そういう部分はAIと壁打ちしながら進めました。

事前練習でフィードバックをもらう

AIには「資料全体をレビューして」など全体的なフィードバックももらいましたが最終的には会社の仲間に声をかけて練習させてもらっています。AIのレビューもかなり精度はよいのですが実際のオーディエンスは人なので、最終的に「人が聞いてどう感じるか」が大切だと思うからです。

実際に事前練習をすると自分自身からもAIからも得られなかった生きたフィードバックが返ってきて、それをもとに最終仕上げを行いました。さらに資料だけではなく話し方についてのフィードバックをもらえる点も事前練習の良いところです。

まとめ

スクラムフェス仙台2025は、私にとって学びとチャレンジの両方が得られる貴重な場となりました。自分の経験を言語化して共有することは勇気がいりますが(特に失敗談は!)、それを咀嚼して言語化することは自分自身の成長につながると実感しました。

発表を聞いてくださった皆さん、イベントを運営してくださった方々本当にありがとうございました。