初めてのイベント参加~スクラムフェス金沢~

こんにちは。新人研修真っ只中の村上です。

2025/6/14にスクラムフェス金沢に参加しました。今回はイベント参加レポートと題し、印象に残ったものを記載していきます。

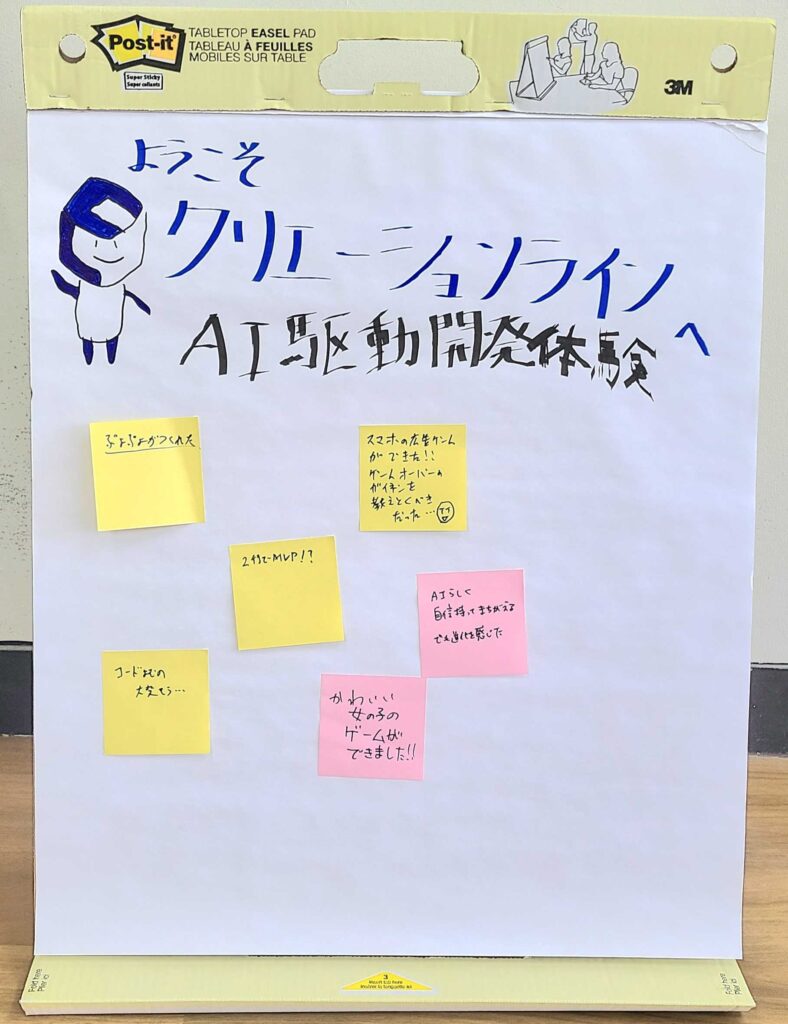

スポンサーブース

弊社クリエーションラインは今回のイベントにゴールドスポンサーとして参加し、AI駆動開発体験ブースを設置しました。ブースでは色々な方がAI駆動開発体験を行っていました。ブロックを横一列に並べて消すという斬新なゲームの開発をしている方もいらっしゃり、とても盛り上がっていました。

スポンサーブースで使用したイーゼルパッド

紹介したい講演とワークショップ

今回参加した様々なプログラムの中で、特に印象に残ったものは次の3つです。

- チーム開発における責任と感謝の話

- 10分交替のモブプロがコンテキストの共有と集中力を高める

- 傾聴!!コミュニケーションレクイエム☆ 〜傾聴嫌いが届ける傾聴の技術〜 完全版

こちらの3つの紹介と感想を記していきます。

So Sasaki さん チーム開発における責任と感謝の話

Sasakiさんの講演では、SM頼りでプロダクトへの責任感が無かった開発者が、どういう風にメンバー間で尊敬・感謝し合える文化を作り、より良いスクラムチームへ変化させたかをお聞きしました。

内容は、SM頼りだった状態からSM不在の別チームになったことでチームリーダーへの負荷が偏った際、メンバー同士でコーディング以外の運用業務なども行うようにし、モブレビューも取り入れることで負荷の分散を図った。事実としてメンバーの業務が増えたが、そこに対して感謝し合うことで、やっていることの価値を自覚する機会を作った。というものでした。

この講演を受けて、自分の行っているスクラム的要素を取り入れた研修を振り返った際に、SMやPO、メンバーの存在は当たり前ではないことを認識し、感謝することを大切にしようと思いました。

一見、プロダクトに責任感を持つこととメンバーに感謝することは大きく異なります。

感謝を受けることでやっていることの価値を自覚する機会になり、自分がやっていることは当たり前のことではない(=価値が高い)と感じることができます。

行っていることの価値を自覚し、当たり前のことではないと認識することで、プロダクトへの責任感につながり、さらにより良いプロダクトを仕上げられるようになると思います。大事な観点であると実感しました。

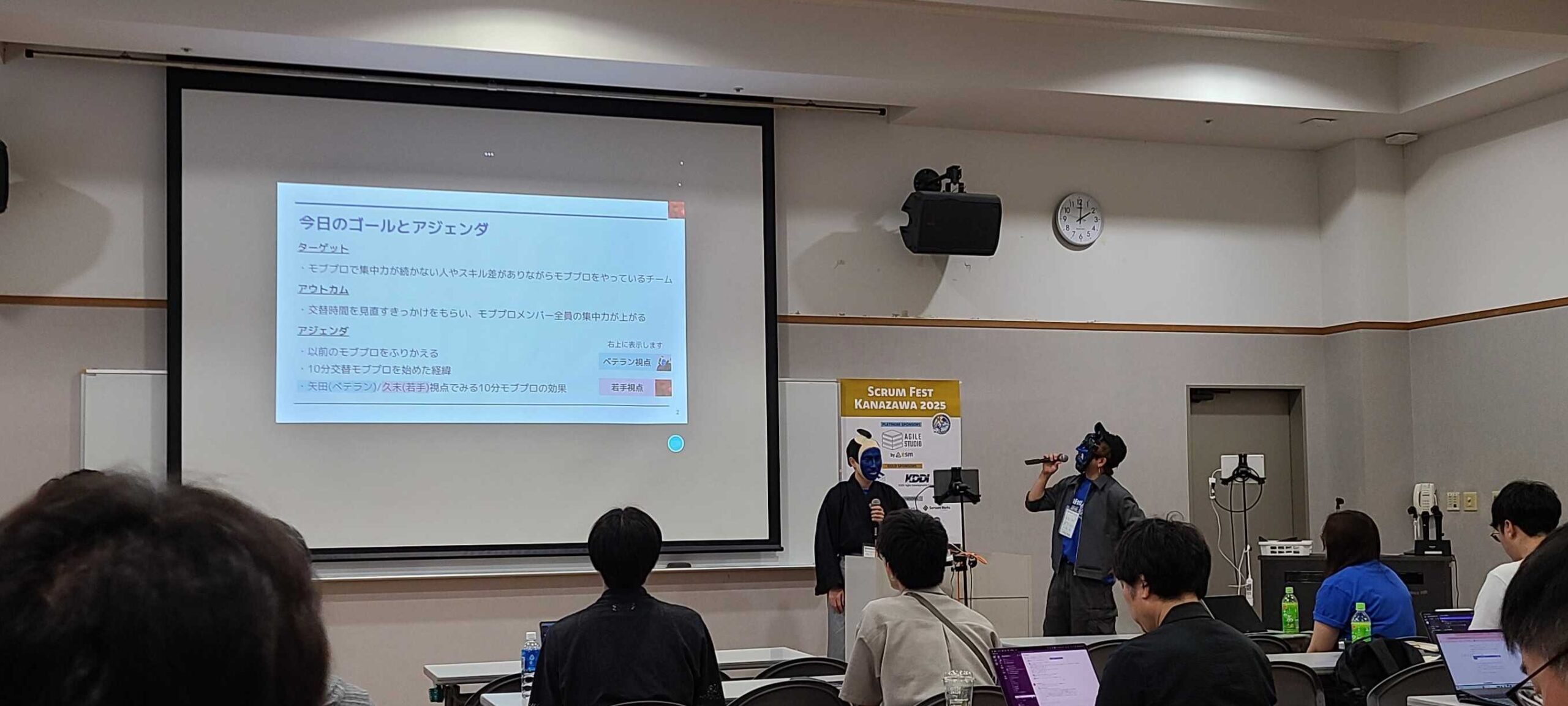

Shinnosuke Yataさん 10分交替のモブプロがコンテキストの共有と集中力を高める

Yataさんの講演では、技術力に差がある状態でのモブプロをどう改善していったのかをお聞きしました。自分自身も技術力に差があるペアプロを研修で行っていたため、個人的に非常に興味がありました。

サムライとオニが講演している様子

今回ご紹介された10分モブプロは

- 前の人の状況再現と状況把握(2分)

- 次のアクションを決める。行うことのブレイクダウンではなく、現状から次のアクションの合意をとる感じ。(1分)

- コーディング(5-7分)

- 最後の1-2分でWIPでもいいからコミットするか、やったことをログに残して、軽いふりかえりをする。

というものです。

モブプロについていくのが大変な側は、「置いていかれがち」「置いて行かれると、そもそもナビゲートできない」などを感じていました。10分交替モブプロを取り入れると、コードを書く頻度が増えて理解が深まることや、質問できる「間」ができ分からないことが減るため、集中力の維持にも繋がる。ということを聴くことができました。

できる側が感じたこととして、実装中にチームとして立ち止まってしまった時でも、情報共有や議論でその後の会話の質が上がったことや、「ちょっとわからなくなった」が言いやすくなったということを聴くことができました。

この講演を受けて、交代までの時間を全てコーディングに使うのではなく、認識合わせを行うことの大切さを再確認することができました。認識を合わせることで齟齬や手戻りを少なくできます。また、メンバーの思考プロセスをつかむことができると、モブプロ中の理解が深まることや、質問がしやすくなることに繋がるので、大切にしようと感じました。この認識合わせという行為がモブプロの核を担っていると思いました。

また、講演中で、「ドライバー・ナビゲーターはもっとも有名なパターンの一つで、モブプロ自体にルールはない。唯一のルールはうまく一緒に仕事をすること」と仰っていました。モブプロをする上では厳密に役職分けを行い、円滑に効率よく進めていくのがルールかと思っていたので、目から鱗でした。

この講演後、新卒研修でも認識合わせを行う時間と頻度を増やしました。

Naka Yamatoさん 傾聴!!コミュニケーションレクイエム☆ 〜傾聴嫌いが届ける傾聴の技術〜 完全版

傾聴ワークショップでは、傾聴という言葉の定義や共感、同情といった言葉の違いを学ぶことから始まりました。

その後、傾聴ではないコミュニケーションを体験し、どういったコミュニケーションが心地いいのかを学びました。

ワークショップの様子

会話のレギュレーションを多岐にわたって設定することで、いろいろな感じ方を得ることができました。

自分は早口ではないのですが、話し手が早口、聞き手も早口といったレギュレーションでは、思っていたよりもストレスを感じなかったことが印象に残っています。

「ただ相手に合わせて相槌をうってね」ではなく、遅い相槌、食い気味な相槌。相槌の内容に関しても、話し手の語尾を切り取るものや、一文の中でのキーワードを拾うなど、ここでしか体験できないコミュニケーションをすることができました。

話し手と聞き手のテンポが合うと非常に心地よく、その逆はもどかしさを感じました。ワークショップの醍醐味を体感することができ、良かったと思います。

ただし、傾聴というのは手段であり目的ではないことを忘れてはならないと思いました。傾聴してコミュニケーションの基礎を作り上げたうえで、業務の会話を円滑にする。という目的を忘れないようにしようと思います。

感想

入社してから初めてイベントに参加し、様々な企業のスクラム開発を肌で感じることができました。また、スクラムを行って発生した問題と改善方法や、問題が起こらないためのアドバイスなど、色々な方の経験知を吸収することができました。非常に有意義な時間を過ごすことができたので、今後も積極的にイベント参加していきたいです。