5days #インターンシップ 2025 を開催しました (Team05) #AI駆動開発

はじめに

2025年8月18日(月) ~ 8月22(金) の 5 日間、「AI 駆動開発での AI エージェント開発」を体験していただくためのインターンシップを開催しました。参加していただいた 9 名の学生さんには、3つのチーム (Team03, Team04, Team05) に分かれてもらい、それぞれのチームメンバーで課題に取り組んでもらいました!

各チームで、成果の報告と感想をブログにまとめてもらいましたので、ここでは Team05 のブログを公開させていただきます。

※顔写真の掲載に関しては、学生のみなさんから許可をいただいております

今回のインターンシップの概要

1日目

- 自己紹介・技術研修(DockerやAIエージェントの活用、GitHubの説明など)

- 開発環境の構築(コンテナでの起動など)

- レクリエーション

2日目

- 技術研修(ストリーミング出力の実装、レイヤードアーキテクチャの説明など)

- 座談会(やらいさん)

3日目

- 技術研修(足し算結果のtxtファイル出力、Sematic kernelを用いたAiChatServiceの構築など)

- 座談会(やたんくさん・よっぴーさん)

- CL All Handsの説明(安田さん)

- 懇親会

4日目

- 技術研修(ユニットテスト、MCPサーバー、旅行プランナーAIの作成など)

- 座談会(のびーさん・わかっちさん・ふじもんさん)

5日目

- 発表、講評

Day1

まず初めにオフィスに入ると、すごく頭のよさそうな人がたくさんいて、ついていけるか不安でした。ですが、インターンが始まる前に周りの同期と話すことができ、皆も不安がっていることを知り、同じ気持ちなんだと安心して挑むことができました。

技術研修では、自分の知らない技術について説明されており、利便性の面や使える種類が多いなと感じました。GitHubについても、あまり使い方が分かっておらず、どう使うんだろうと思っていましたが、詳しい説明のおかげで仕組みも意図も実際の使い方もわかるようになりました。

私はWEBについてかなり知識が浅く、インターンでなじめるか最初は不安でした。ですが、オフィスの雰囲気や、開始前にインターンの同期と話せたことで緊張が大きくやわらぎ、過度な不安を持たずに最初の自己紹介に臨むことができました!

また、技術研修も始まるまではついていけるか不安だったのですが、CLの皆さんが基礎から丁寧に教えてくださったことと、AIの助けを借りることができたこと、相方がとても優秀だったことで乗り切ることができました!

自己紹介から技術研修まで、本当に周りに恵まれているなと感じるインターンの初日でした。

Day2

フロントエンドの実装と聞いて、私が趣味で行っていた部分を触れるのかと思いきや、TypeScriptでAIの返答部分を実装する、AIChatProtocolを作成する等、私が思っていたフロントエンドとは違う内容を作成していました。フロントエンドというものは本来、そのようなことを指すと知った時には、私が今まで行ってきた開発はフロントエンドにしては薄かったなと痛感させられました。

バックエンドに至ってはほとんど触ってこなかったため、AIに頼り切りなところがありましたが、AIが生成した内容を何とか読み解き、ここの処理はこう行われている、等を少しでも理解できたのがよかったです。知らない技術に関してもたくさんあり、レイヤードアーキテクチャを用いてプログラムを配置する、DI(依存性注入)を行うとよい等、今までの自分ではそもそも候補として挙がらなかった内容がたくさんあり、しんどいけれど楽しい内容になったと思います。

やらいさんのAIの講義では、AIの進歩の速さや将来のAI駆動開発においての人間の考え方など、クイズ形式で問われることがあり、大変楽しく学ばせていただきました。

フロントエンドの実装を通して、AIは便利だけれども、AIが書いたコードの内容を理解するIT技術の知識が不可欠であることがよくわかりました。また、リファクタリングを行い、無駄なコードを排除することは、人が見た時の理解のしやすさと、AIに指示を出す時の難易度を下げるという両面から非常に重要だとわかりました。

また、レイヤードアーキテクチャやDIといったコードの書き方は見やすさや、後々のコードの可変性なども考慮した、優れた書き方だと感じました。

もともと私はゲームの制作を主に行ってきていて、WEBについては初見の内容も多かったのですが、DIやレイヤードアーキテクチャといった画期的な考え方に出会うことができるのも、ほかの分野を学習する楽しさだと改めて感じました!

Day3

バックエンド開発2日目でした。この日は、コンストラクタの理解やシングルトン、DIの理解に大いに苦しんだ一日でした。理解向上のために作っていた足し算アプリが、うまく動かなかったのもあり、txtファイルの出力に苦しめられたこともありました。(なぜ解決したかはわからない)

テストケースの調査については、個人開発で行ってきた「うごけばいいや」では会社のプログラムとして品質を保てない等テストケースの必要性に関してたくさんのことを学びました。テストケースの作成も楽しいものでしたので、今後の開発でもテストを行っていきたいと思います。

安田社長のCL All Handsの説明では、CLのアットホームな雰囲気がすごく伝わってきており、会社に対しての理解度も向上しました。

懇親会では、社員やインターン生のみんなが仲良く話していたり、私にも話しかけてくれたりなど、和気あいあいとしていてとても楽しかったです。

ユニットテストの実装を通して、いままでは「ちゃんと動いてよかった」で終わっていたところを、しっかりとテストをしてバグをなくしていく必要性と、その面白さがわかりました。特に、一部のモジュールだけを有効にして調査するというやり方は、バグがあることだけでなく、どこにバグがあるかを明らかにすることができる点で非常に画期的だと感じました。これからは自分で開発をするときも、テストをやってみようと思います!

また、座談会・CL All Handsの説明を通して、クリエーションラインの大学のサークルのような温かみのある社風に驚きました。本当に楽しそうに働いていらっしゃる様子を見させていただいて、「こんな会社もあるんだ」と驚くとともに、仕事に対する考え方が大きく変わりました。もともと、仕事は生活するための苦行みたいなイメージがあったのですが、やりがいを持ちつつ、メリハリをつけて働くという新しい仕事観を得ることができて本当に良かったです。

Day4

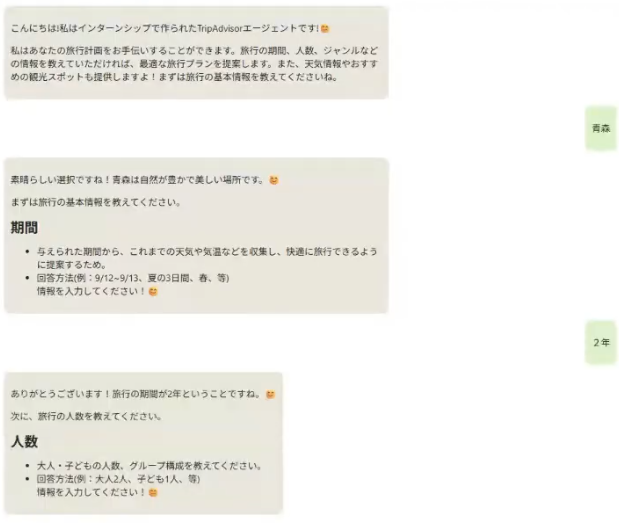

MCPサーバーを使って共用ツールを登録する面で、大いにハテナが残りました。この仕組みは何だ?と思うコードが多々あり、疑問に思うことがありましたが、Copilotが詳しく説明してくれ、理解できた部分ができました。さらに、グループ課題であるAIの嗜好性を持たせるテストと、天気の情報を取得するテストでは、相方の A さんとじっくり考え、比較的良いものに仕上がっているのではないかと思います。AIについて足りていない部分をキャッチアップしつつ、今まで学んだことを生かすことで、自身の能力向上に貢献できた一日でした。

技術研修ではMCPサーバーという共通ツールをうまく活用することで、AIの能力をさらに引き出すことができるとわかりました。プロンプトやMCPサーバーなど、AIをうまく活用する方法をこのインターンではたくさん学ぶことができました。

AIという技術をなんとなく使うだけでなく、しっかりとキャッチアップしていくことが大切だと感じましたし、最新の技術を学んでできることが増えていくのは本当に面白いなと改めて感じました!

Day5

最終日は、Day4で作成した旅程提案エージェントの発表会でした。僕たちのチームは、チャットベースということもあり、AIが質問してくる内容に気軽に答えることで最終的にはその方にあった旅程を提案するアプリに仕上げました!

発表では、ちょっとしたユーモアも混ぜて、皆さんが楽しめるような発表になるように工夫しました。

まとめ

S.O

AIってなんだろう、から始まったこのインターンでは、AI駆動開発の楽しさや、実際にAIをコントロールする側に立った時のコントロールの難しさなど、AIについて様々な面からアプローチを行うことができたいい1週間になったのかなと思います。今後、AIが発展していくにつれ、さらに複雑化していき、自分たちだけの力では手に負えないことも増えてくると思いますが、AIのサポートがあれば100万馬力を出せるような気がしてきました。これから、自分の開発でも、もっとAIを活用していき、AIとも「マブダチ」になれるようになっていきたいと思っています。

A.S

AI駆動開発を通して、AIの大きな可能性と、それでも人間の知恵がこれからも必要になることを理解することができました。

また、仕事よりもプライベートを重視し、プライベートという土台が整っていてこそ、いい仕事ができるという新しい仕事観に触れることができ、これからの人生においても大きな意味を持つ体験をすることができました。

これからは、AIをうまく活用しながら、単なる生産性では測れない人間の価値や、人間ができることをしっかり考えていきたいと思います。

1週間ありがとうございました!!!