【CLくんブログ】GitLab Epic Conference 2025 レポート -AI時代のGitLab社のビジョンとは?

AI駆動開発時代のプラットフォーム戦略を探る

イベント概要

2025年9月17-18日、シンガポールにて開催されたGitLab Epic Conference 2025に参加してきました。APAC地域のGitLab顧客とパートナーが集結するこのカンファレンスには、日本からも10社22名が参加し、経営者から開発エンジニア、セキュリティエンジニア、ビジネス担当まで幅広い職種のメンバーが参加するイベントとなっています。

まず、最初に感想をお伝えすると、とてもおススメのイベントとなります!

ネットワーキングの機会も豊富にありGitLabのマネジメントの方や日本からの参加された皆さんと交流できる貴重な機会となりした。GitLab社をより深く知りたいというユーザーの皆さんにもおススメのイベントなります。日本でも10月に実施されますので、是非参加頂ければと思います!

🔳 GitLab Epic Tour Japan 2025 〜AI駆動ソフトウェア開発の攻めと守り〜

- 日程:11月28日(金) 13:00 ‐19:30

- https://www.event-site.info/gitlab-epic-conference-japan-2025/

GitLabとは何か?

今回のイベント参加を通して、改めて「GitLabとは何か」を理解する機会となりました。

GitLab社CEOのビル・ステープルズ氏は以下のように話しています。

「GitLabとは記録システムです。お客様の最も貴重なデジタル資産を保管します。これには、ソースコードや知的財産に加え、プロジェクト計画、バグバックログ、CI/CD設定、デプロイ履歴、セキュリティレポート、コンプライアンスデータといった膨大な非構造化データが含まれます。」

この定義は、GitLabを単なる開発ツールではなく、組織のデジタル資産を統合管理するプラットフォームとして位置づけています。

近い例を見ると、顧客データ管理にはSalesforceやHubspotが広く使われています。カスタマーサポートのデータはServicenowやPagerDutyに集めてプロセスの標準化やナレッジの共有がされています。同じように、GitLabはソフトウェアという資産価値を産み出すプロセスのデータ基盤の役割も担っているという事です。ソースコード管理だけではなく、開発プロセスやナレッジのデータストアでもあり、新たな価値を産み出すデータ基盤の側面があることはとても新鮮に感じました。

AIツールでの開発が当たり前になるにつれて、ソフトウェア開発のプロセスやデータを管理するプラットフォームの価値は高まっています。それは、AIは信頼できるデータがあって初めて力を発揮するからです。

今回のイベントでは、GitLab社がAI時代のプラットフォームの役割を担っていく、という力強いコンセプトとそれを実現するための製品アーキテクチャーや機能について多くの発表がありました。以下よりその一端をお伝えしますので、是非参考にしてみてもらえればと思います!

GitLab社のビジョン:AIがもたらす開発の変革

急速に変化するAI技術の進歩

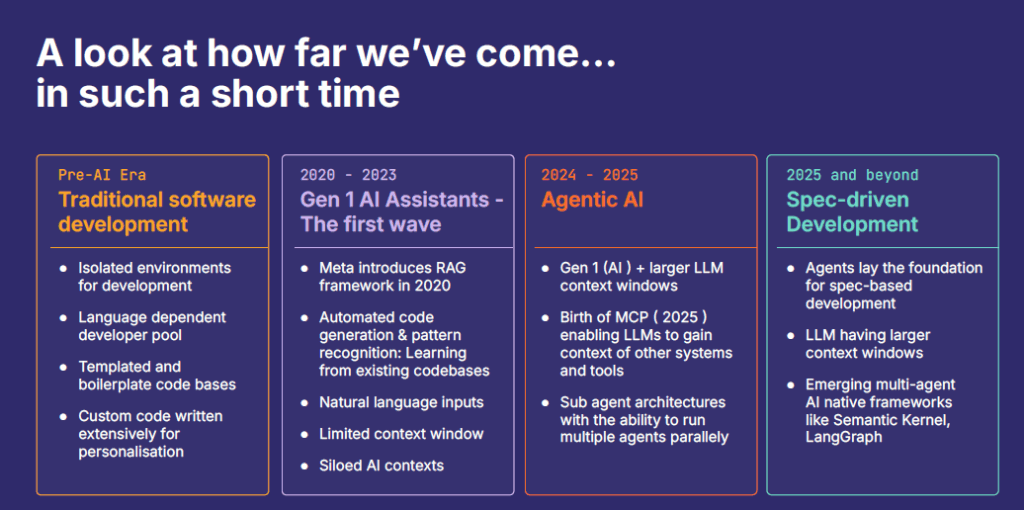

基調講演に登壇したグレッグ・ニールソン氏は、AI技術の進歩がソフトウェア開発に与える影響について話されました。「AIの進歩によりソフトウェア開発の形は短い間に大きく変化している」と説明し、この変化を以下の3つのフェーズで表現されました。

- AIアシスタント(2020-2024):開発者をサポートする補助的な役割

- AIエージェント(2024-2025):より自律的に作業を実行する段階

- Spec Driven Development(2025-):仕様書から直接コードを生成する時代

人間とAIの協働ビジョン

特に印象深かったのは、GitLab社のAIに対する哲学です。ニールソン氏は「GitLab社のビジョンは、『AIが開発者を置き換えること』ではなく

『エンジニアを高度な人間-AIシステムのオーケストレーターへと進化させ、AIエージェントが組織の基準に従って調査・調整・運用できるようにすること』

と話されました。

この考え方は、GitLab社のAIに対する姿勢が表れていると感じます。人間中心に据えながらAIの能力を最大化するために、プラットフォームとして機能させるというアプローチを示しています。

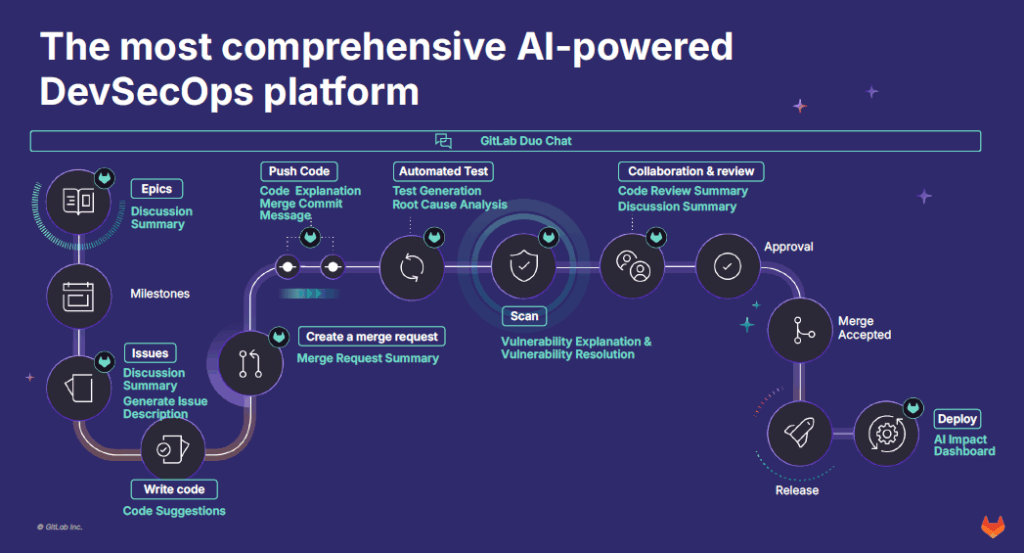

図:AI駆動開発を支える基盤となるGitLab Duo Agent Platform

プロダクトビジョン:現場の課題と解決策

開発現場が直面する現実的課題

アンドリュー・アシュカ氏からは、現在の開発現場が抱える課題について具体的な事例の話がありました。

「問題はAIそのものではなく、断片化したプロセスやレガシー技術の上にAIを積み重ねてしまうことだ」

という言葉は、「たしかに」という感想です、多くの参加者の方も共感されたのではないでしょうか。

GitLabのグローバル調査によると、多くの組織がAIに投資しているものの期待通りの生産性向上は得られていないという実態が明らかになっています。その理由として、AIコード生成ツールが文脈不足や断片化したプロセスのためにかえって開発者の生産性を低下させる場合があることが挙げられていました。

GitLab Duo Agent Platform:次世代開発プラットフォームの登場

GitLab Duo Agent Platformの意義

=ソフトウェア開発ライフサイクル全体で、AIエージェントにエンタープライズレベルのガバナンス、トレーサビリティ、相互運用性を提供すること

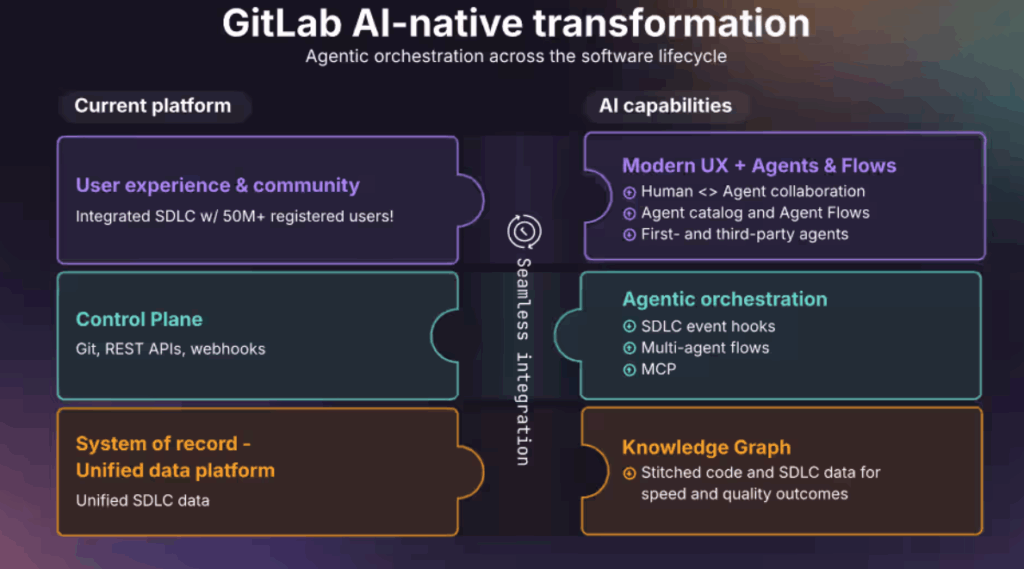

GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェア開発のあらゆる層にAIコラボレーションを組み込むものとして設計されています。計画からリリースまでのソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)全体で、AIエージェントにエンタープライズレベルのガバナンス、トレーサビリティ、相互運用性を提供することを目指しており、これまでの断片的なAIツール導入とは一線を画すアプローチを採用しています。

プロダクトビジョンを支える3つのレイヤー

GitLab Duo Agent Platformは、以下の3つのレイヤーから構成される包括的なフレームワークを採用している、という点にも解説がありました。ソリューションの設計思想にもつながる内容で参考になります。

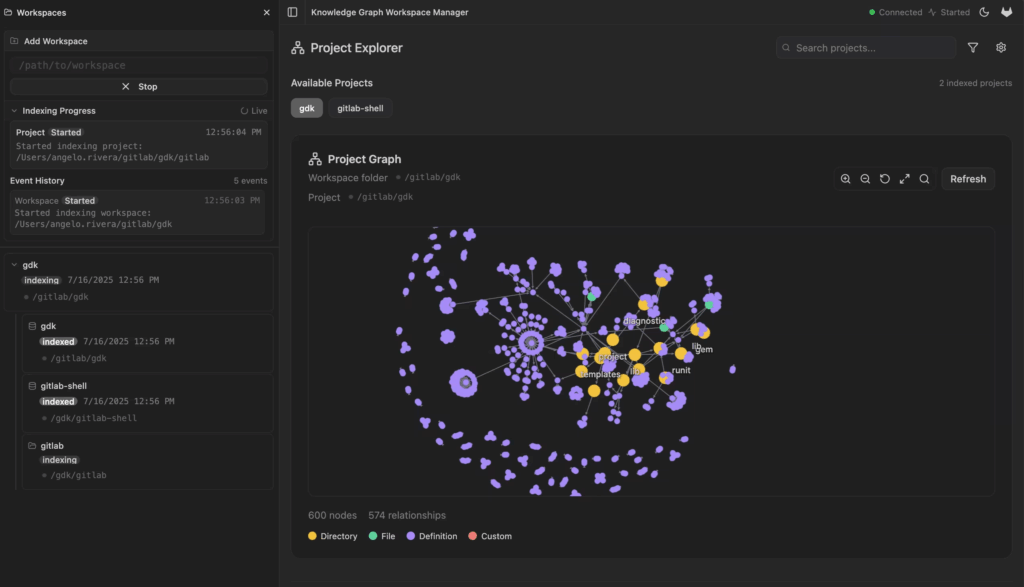

①統合データプラットフォームとナレッジグラフ (オレンジ)

最初のレイヤーは、ナレッジグラフフレームワークです。これは、コードグラフインデックス、SDLCグラフ、そしてナレッジグラフを活用するエージェントという3つのレイヤーで構成されています。最初のバージョンはIDEを対象とし、今後はサーバーサイドコンポーネントの構築が予定されているようです。

この仕組みにより、リポジトリ全体を俯瞰することで、直接的・間接的な依存関係を正確な行番号まで含めて特定できるようになります。また、大規模コードベースにおける多くのAPIエンドポイントや攻撃ベクトルのデータストアとして機能し、セキュリティエージェントの機能を強化します。

具体的な利点として、不審なメソッドの特定、モジュールの理解、コールグラフの構築が可能となり、サーバーサイドリクエストフォージェリ(SSRF)のような脆弱性検出に役立ちます。

②ソフトウェアデリバリーをオーケストレーションするコントロールプレーン(グリーン)

2つ目のレイヤーでは、オーケストレーションです。Agent同士がタスクを引き継ぐイメージが紹介されました。Duo Agent PlatformとClaude Flowなどで個人や組織固有のニーズに最適なエージェントフローを作成、カスタマイズ、共有する機能を提供します。

組織ごとにワークフロー、コーディング標準、セキュリティ要件、ビジネスロジックが異なるため、一つの専用エージェントを構築するよりも、ワークフローの中でコントロールできるアプローチの方が有効だとGitLabは考えているとのことで、GitLab Duo Agent Platformは、チームの業務に合わせてカスタマイズできる柔軟性が実現されるとのことでした。

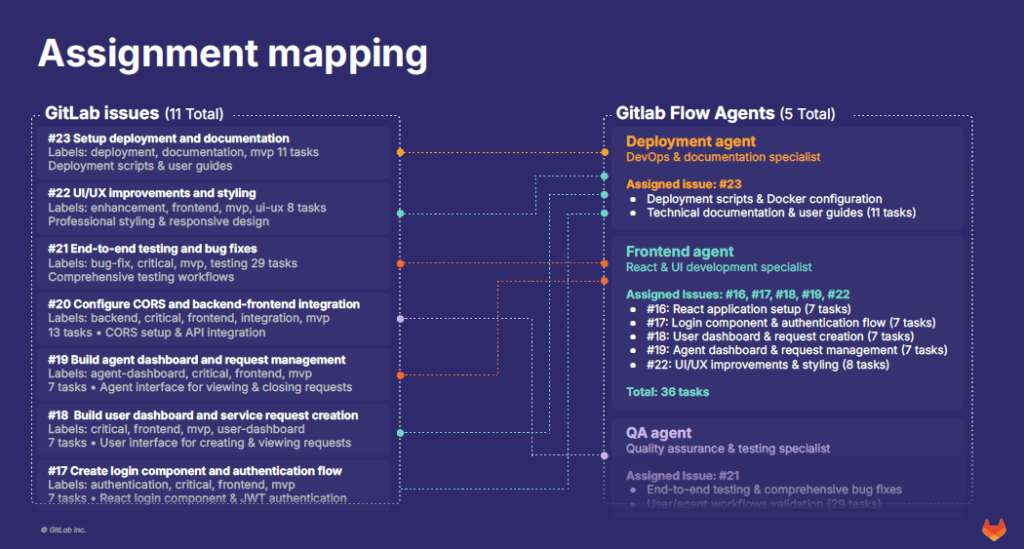

図:開発フローオーケストレーション例

図:イシューとGitLab Agentのマッピング(イメージ)

AI Agentについては弊社の他ブログも参考にしてみて下さい。 URL

③人間とAIが協働するユーザーエクスペリエンス層(パープル)

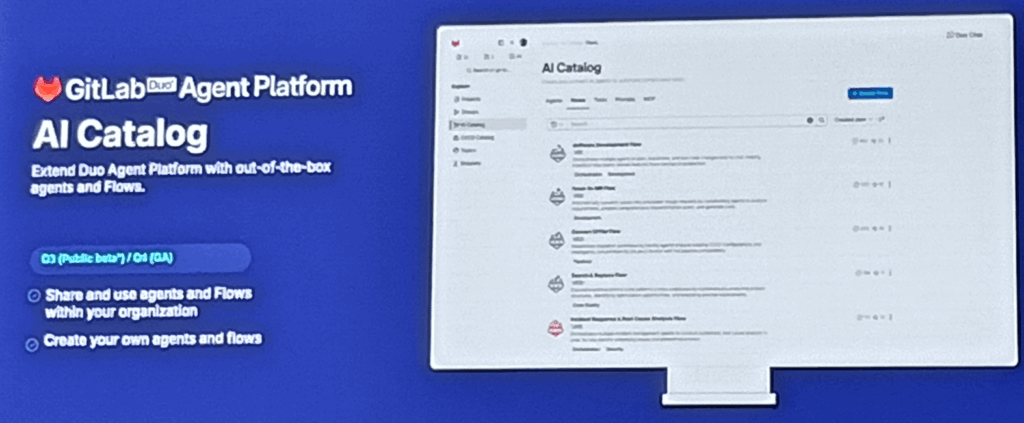

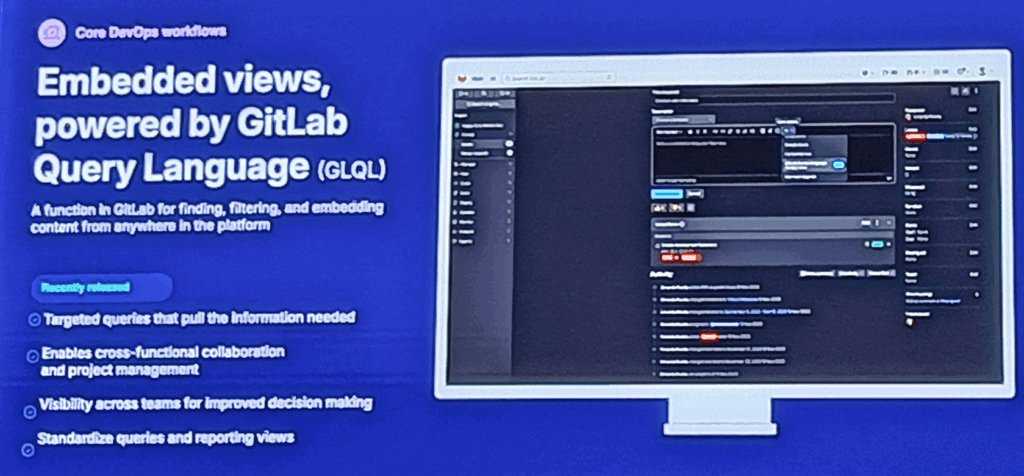

3つ目のレイヤーでは、ファティマ氏によってAIエージェントのカタログのコンセプトや、GitLab Query Language(GLQL)によって実現された新しい埋め込みビューが紹介されました。プロジェクトのライブデータを直接ワークフローに取り込み、コンテキスト切り替えを不要にすることで、チームが文脈を保ちながらコラボレーションを改善できるようになります。

また、関連する作業を提示するパーソナライズされたワークスペースや、エンタープライズの複雑性に対応する親子パイプラインアーキテクチャ、セキュアなパイプライン入力など、開発者体験とCI/CDインフラの改善計画についても説明されました。

図:AIカタログ - 組織内およびGitLabエコシステム全体で共有仕組み(コンセプト)

図:GitLab Query Language

エンタープライズレベルの機能強化

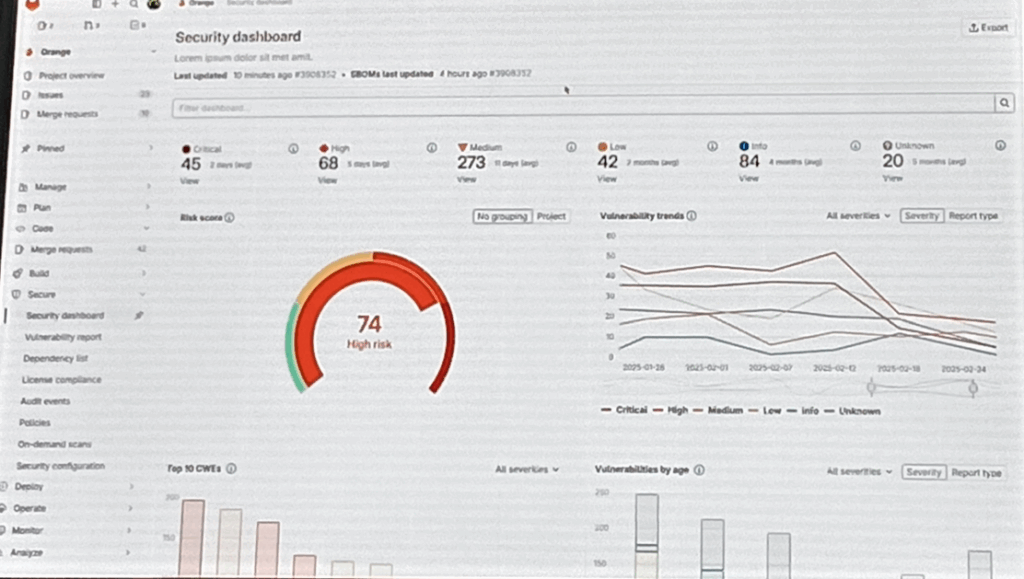

新しいセキュリティダッシュボード

新たにアップデートされたセキュリティダッシュボードはとても良さそうです。経営層と実務者の双方に向けて設計されており、業界標準を考慮した総合リスクスコアを提示し、リスク姿勢を迅速に把握するとともに、特定のプロジェクトにドリルダウンできる様子がデモされました。

このダッシュボードは、脆弱性や重大な脅威の減少傾向を時間軸で追跡し、主要なCWE、脆弱性の経過時間、レポートタイプのカバレッジを可視化することで、リーダーがセキュリティ投資の効果を評価できるようです。

図:強化されたセキュリティダッシュボード

所感:AI時代におけるプラットフォームの真価

AI駆動開発時代のプラットフォームの価値

クリエーションラインでもAI駆動開発に力を入れており、エンジニアチームではGitLab以外にもCopilot、Cursor、Claudeを利用できる状況にあり、各プロジェクトで活用しています。多くのプロジェクトで技術調査の時間短縮やアーキテクチャー設計、テストコードの生成など、活用が進んでいます。

AIツールによる開発が当たり前になるにつれて、ソフトウェア開発に関わるデータの管理がより重要になるという声をお客様からも頂きます。それはコードという著作権の管理やセキュリティ強化やガバナンスの観点に加えて、ソフトウェア開発におけるチーム間や過去と現在のナレッジをAIがブリッジしてくれる側面があるためです。

ナレッジ共有におけるAIの可能性

例えば、コードレビューにおける知識の引き継ぎがあります。AIが過去のレビューコメントや修正履歴を学習し、似たようなコードが出てきた際に「以前はこういう修正が必要だった」と自動で提案してくれると便利です。

また、設計意図やアーキテクチャ判断の文脈共有の観点で、AIが過去の設計ドキュメントやチケットから「なぜこの方式を採用したか」という背景を要約して提示してくれる世界観が、ソフトウェア開発におけるナレッジを共有することで可能となります。

プラットフォームアプローチの価値

AIの価値は「過去の知識を構造化して必要な場面で引き出す」ことです。それを実現するためにプラットフォームでのデータ管理(権限管理)が重要になります。

具体的には以下の3つの価値を提供します:

- 属人化を防ぐ

- 情報検索コストを削減する

- ガバナンス・セキュリティ強化と並行して活用できる

AI時代にエンタープライズ企業での普遍的な上記のテーマに対応していくためには、プラットフォームによるソフトウェア開発のデータ管理が一つの有効なアプローチになるのではないでしょうか。

最後に

GitLab Epic Conference 2025 Singaporeを通じて、AI時代におけるソフトウェア開発プラットフォームの進化と可能性を深く理解することができました。単なるAIツールの統合ではなく、人間とAIが協働する新しいソフトウェア開発のコンセプトが提示されたことは、今後の開発現場に大きなインパクトを与えると感じます、今後の予定されている更なる機能リリースに期待したいと思います!

PS:GitLab Japan & APACの皆様、同席させて頂いたパートナーの皆様、ありがとうございました!

関連イベント情報

クリエーションラインでも「AI時代のプラットフォームの価値」を感じて頂くイベントを行います!

実際のデモを交えてプロトタイプから継続的なサービス開発へつなげていくためのヒントと、コンテキスト統合が精度やチーム速度にもたらしうる利点を持ちかえって頂く機会となります。

少し遅い時間での開催ですがぜひ覗いてみて下さい!

CL Meetup ‐ AI駆動・継続的サービス開発 ― プロトタイプの壁を超える

・テーマ:AIオーケストレーションの未来-GitLab Duo Agent Platformとは

・日程 :2025年10月29日(水)19-21時

・場所 :ハイブリッド(オンライン&弊社オフィス)

・申込 :https://creationline.connpass.com/event/368732/